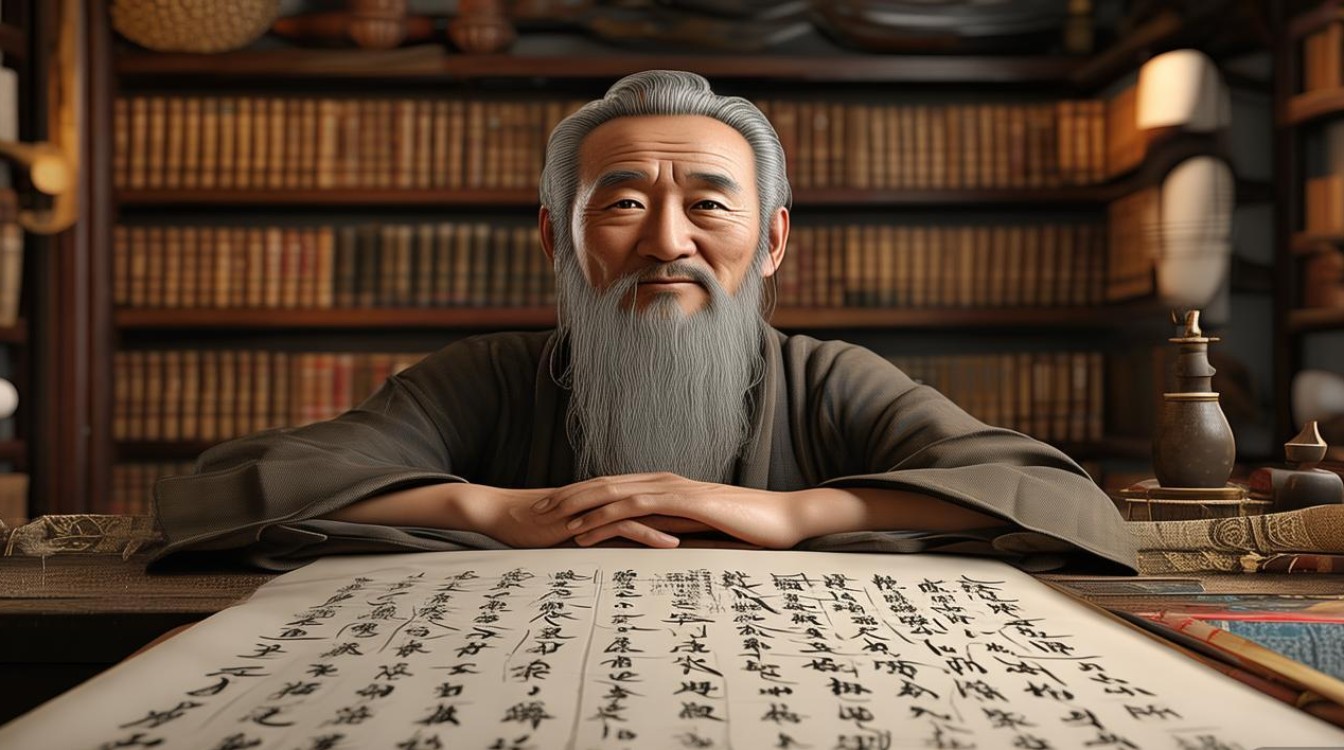

以圣人之光,照亮前行之路

时光荏苒,两千五百多年的风雨冲刷着历史的尘埃,却丝毫未能掩盖孔子的智慧光芒,这位被尊为“至圣先师”的伟大思想家,其言行被弟子们辑录成《论语》,字字珠玑,句句箴言,至今仍如灯塔般指引着我们的人生航向,在今天这个日新月异、充满挑战的时代,重温孔子的名言,不仅能汲取精神力量,更能为我们如何修身、处世、求知提供深刻的启示。

“己所不欲,勿施于人”,是个人修养的基石,构筑和谐社会的道德底线。

这句名言,被誉为处理人际关系的“黄金法则”,是儒家“仁”学思想最朴素、也最核心的体现,它要求我们设身处地地为他人着想,在行动之前先自问:“如果别人这样对我,我愿意接受吗?”这是一种推己及人的同理心,是一种将心比心的慈悲情怀。

在现实生活中,我们常常看到因缺乏同理心而引发的矛盾与冲突,网络上的“键盘侠”肆意宣泄着恶意,因为他们不必面对屏幕后真实的痛苦;职场上的“甩锅侠”将责任推得一干二净,因为他们未曾体会同事的难处,反之,若我们能时刻以“己所不欲,勿施于人”为准则,便能少一份戾气,多一份宽容;少一份指责,多一份理解,当我们拒绝在公共场合大声喧哗,因为我们不希望被打扰;当我们耐心倾听他人的烦恼,因为我们自己也曾渴望被倾听时,我们便是在实践这句古老的智慧,它不仅是个人的修身之道,更是构建和谐社会、促进文明交流的基石,唯有每个人都守住这条道德底线,人与人之间才能架起信任的桥梁,社会才能在和谐中稳步前行。

“士不可以不弘毅,任重而道远”,是知识分子应有的社会责任,彰显时代担当的磅礴力量。

孔子并非只谈个人修养,他更将目光投向了广阔的社会与未来,这句名言,是对“士”这一阶层精神特质的精准概括,激励着一代又一代的中国人胸怀天下,砥砺前行。“弘”指宽广的胸襟,“毅”指刚强的意志,孔子认为,作为一个有识之士,必须具备宽广的格局和坚不可摧的毅力,因为他肩负着“任重而道远”的使命——这使命,便是“仁以为己任”,即把实现仁爱理想作为自己的人生责任。

在今天,这句名言的意义丝毫未减,我们的“道”,是实现中华民族的伟大复兴;我们的“任”,是攻克科技难关、守护绿水青山、传承中华文脉、促进共同富裕,无论是奋战在科研一线的科学家,还是扎根于基层的扶贫干部;无论是三尺讲台上传道授业的教师,还是守护万家灯火的普通劳动者,我们都是新时代的“士”,我们或许平凡,但汇聚起来的力量足以移山填海,面对“卡脖子”的技术难题,我们需要“弘毅”的精神,敢于啃硬骨头;面对复杂多变的国际形势,我们需要“弘毅”的胸怀,保持战略定力,孔子这句呐喊,穿越时空,化为我们这个时代最响亮的号角,呼唤着每一个人挺身而出,以“功成不必在我,功成必定有我”的担当,共同肩负起时代赋予的重任。

“学而不思则罔,思而不学则殆”,是求知道路上的永恒圭臬,指引我们高效学习的正确路径。

在信息爆炸的今天,我们获取知识的渠道前所未有的便捷,但“知识焦虑”也随之而来,孔子早在两千多年前就为我们指出了学习的正道:“学”与“思”的辩证统一。“学而不思则罔”,意为只学习而不思考,就会感到迷茫,被知识的表象所迷惑,无法得其精髓,这警示我们,不能做被动接收信息的“海绵”,而要做主动加工知识的“处理器”,死记硬背、囫囵吞枣,最终只会让自己陷入“知识的汪洋”而无法自拔。

反之,“思而不学则殆”,意为只空想而不学习,就会精神疲倦,陷入危险的境地,没有坚实的知识储备作为基础,思考便成了无源之水、无本之木,容易钻进牛角尖,产生偏执和错误的结论,这提醒我们,批判性思维必须建立在广博的学习之上,真正的学习,是“学”与“思”的螺旋式上升:通过学习获取信息,通过思考消化吸收、提出疑问,再带着疑问去深入学习,如此循环往复,才能不断逼近真理,无论是做学问,还是掌握一项新技能,这条路径都是颠扑不破的真理,它教会我们,在知识的海洋中,既要扬帆(学),也要掌舵(思),才能行稳致远。

孔子的名言穿越千年,依然闪耀着不朽的智慧光芒。“己所不欲,勿施于人”教会我们如何与人为善,构建和谐;“士不可以不弘毅,任重而道远”激励我们胸怀天下,勇于担当;“学而不思则罔,思而不学则殆”指引我们求真务实,高效求知,让我们以圣人之光为指引,将这份古老的智慧内化于心、外化于行,在个人修养上精益求精,在社会责任上勇于担当,在求知探索上永不懈怠,共同书写属于我们这个时代的华彩篇章。