理性之光,照亮前行之路——论当代青年的偶像崇拜

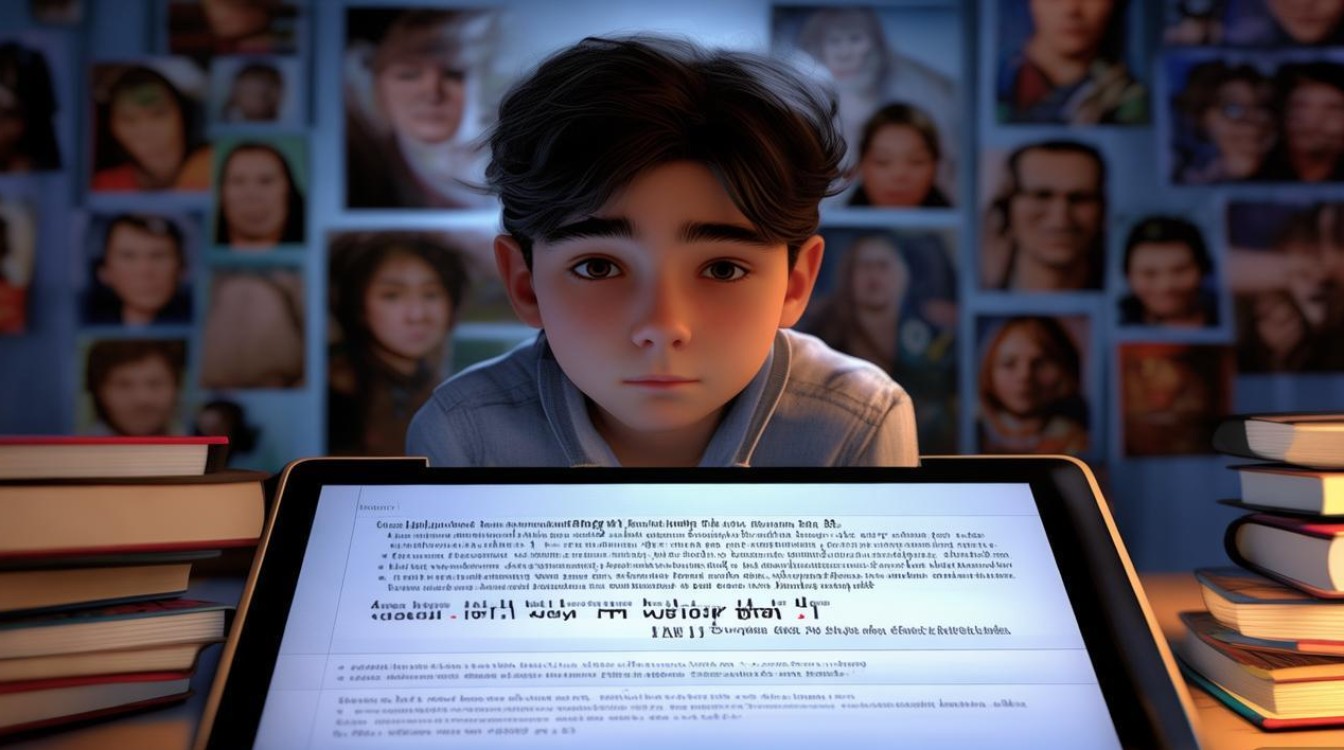

在信息爆炸、文化多元的今天,“偶像”一词已不再是遥不可及的神坛偶像,而是渗透到我们生活方方面面的文化符号,从舞台上的歌者影星,到赛场的运动健将,再到屏幕内外闪耀的“网红”,他们以其独特的魅力,吸引着无数追随者,形成了一股股强大的“崇拜”浪潮,偶像崇拜,作为一种复杂的社会文化心理,如同一把双刃剑,既能催人奋进,也能引人迷失,我们有必要以理性的目光审视这一现象,探寻其背后的动因,并找到一条既能汲取偶像力量,又能保持独立人格的前行之路。

崇拜的根源:在偶像身上寻找缺失的“自我”

青年人之所以热衷于崇拜偶像,其深层心理动因复杂而深刻,这是对理想自我的投射与追寻,偶像往往被塑造成集才华、美貌、财富与成功于一身的完美形象,他们身上承载了年轻人对未来的美好憧憬,在现实生活中,青年人或许面临学业压力、职业迷茫或身份认同的困惑,而偶像的光芒恰好为他们提供了一个可以暂时逃离现实、寄托梦想的精神港湾,通过崇拜偶像,青年人仿佛在与一个“更完美的自己”对话,从而获得精神上的慰藉与前进的动力。

偶像崇拜满足了青年人强烈的归属感需求,在“饭圈”文化中,粉丝们因共同的偶像而紧密联系,形成了一个个充满活力与凝聚力的社群,他们共同讨论偶像的动态,分享彼此的喜悦,分担“爱豆”受挫时的失落,这种群体归属感有效缓解了现代社会的孤独感,让个体在集体认同中找到价值与安全感。

崇拜的异化:当仰望变成盲从与迷失

当崇拜失去了理性的缰绳,便会滑向危险的深渊,其最典型的表现便是“饭圈”文化的非理性化,部分粉丝为了维护偶像的形象,不惜进行“控评”、“打投”、“互撕”,甚至对任何批评声音进行人身攻击和网络暴力,这种“非我族类,其心必异”的排他性,将偶像崇拜异化为一场非黑即白的“圣战”,不仅污染了网络环境,也让粉丝自身陷入偏执与狭隘的泥潭。

更令人担忧的是,部分青年人将偶像奉为圭臬,丧失了独立思考的能力,他们全盘接受偶像的一切,无论是言行举止还是价值观念,都视为不容置疑的真理,这种“去个人化”的盲目追随,使得个体在偶像的光环下逐渐模糊了自我,失去了批判性思维和独立人格的塑造,一旦偶像“人设崩塌”,其精神支柱便会轰然倒塌,带来巨大的心理创伤。

理性的回归:从仰望到学习的升华

真正的偶像崇拜,不应是毫无保留的顶礼膜拜,而应是一种理性的、具有建设性的学习与借鉴,我们应当将目光从偶像表面的光环,转向其内在的品质与奋斗的过程。

学习其“内核”而非“表皮”。 我们崇拜的,不应仅仅是偶像的颜值或名气,更应是他们在成名背后所付出的艰辛努力、面对挫折时的坚韧不拔,以及所展现出的专业精神与高尚品格,正如奥运冠军的成功,源于日复一日的枯燥训练;艺术大师的成就,背后是无数次的推敲与钻研,这些内核精神,才是偶像最值得我们汲取的宝贵财富。

建立“我”与“偶像”的健康关系。 偶像是我们前行路上的灯塔,而非需要依附的拐杖,我们应将偶像视为一个参照系,一面镜子,用来审视自身的不足,激发自我提升的欲望,与其花费大量时间和金钱去“应援”,不如将这份热情转化为提升自我的动力,学习偶像的自律,便去坚持自己的健身计划;欣赏偶像的才华,便去培养一项自己的爱好;敬佩偶像的善良,便在日常生活中践行助人为乐,这种“偶像式成长”,才是将崇拜力量内化为自身能量的最佳途径。

保持批判性思维,构建多元价值体系。 世界是多元的,成功的定义也绝非唯一,我们既要欣赏偶像的优点,也要认识到他们作为普通人的局限性,不将任何个体神化,学会用辩证的眼光看待人和事,才能避免因“人设崩塌”而带来的信仰崩塌,从而建立起一个更加稳固、多元且属于自己的价值体系。

偶像崇拜是青春时代一种普遍而正常的文化现象,它既可以成为驱动青年人成长的强大引擎,也可能成为束缚其思想的沉重枷锁,关键在于我们如何驾驭这股力量,让我们摘下盲目崇拜的有色眼镜,以理性的眼光去审视偶像,以学习的心态去靠近偶像,最终将那份仰望与热爱,转化为雕琢自我、砥砺前行的坚实脚步,偶像的光芒,才能真正照亮我们走向未来的康庄大道。