于“有用”之外,寻生命之华

在当今这个高速运转、效率至上的社会,“有用”二字仿佛一把无形的标尺,丈量着我们的一切,从选择专业到规划职业,从待人接物到兴趣爱好,我们似乎总在被一个声音追问:“这有什么用?”我们追求“有用”的知识,学习“有用”的技能,结交“有用”的人,生活仿佛被一场名为“功利主义”的精密算法所主导,当我们用这把标尺切割生活,剔除一切“无用”之物时,我们是否也一同抛弃了生命本该拥有的丰盈与光彩?

诚然,追求“有用”是生存与发展的基石,在资源有限、竞争激烈的环境中,它赋予我们目标感,驱使我们掌握安身立命的本领,一个工程师需要精通数学物理,一个医生需要熟谙病理药理,这是“有用”的体现,也是社会进步的阶梯,倘若人人皆耽于空谈,不务实事,人类文明的基石便会动摇,从这个角度看,“有用”是社会机器高效运转的必要齿轮,无可厚非。

当“有用”成为衡量价值的唯一标准,其局限性便暴露无遗,它将人的价值窄化为工具价值,一个生命的意义,难道仅仅在于其能否被他人、被社会“使用”吗?如果答案是肯定的,那么那些无法直接创造经济价值的领域——如哲学、艺术、历史,甚至情感的维系、对星空的凝望——都将被视为“无用”的奢侈品,这种观点不仅是对多元价值的漠视,更是对人性的扁平化处理,我们不仅是生产者,更是感受者、思考者和体验者,那些看似“无用”的时刻,恰恰构成了我们之所以为“人”的完整图景。

过度追求“有用”会扼杀创造力与好奇心,许多划时代的发明与发现,都源于对“无用”事物的好奇心,牛顿被苹果砸中,思考的并非“如何用这个现象造出更坚固的房屋”,而是宇宙万物的引力规律;达芬奇为了理解人体结构,解剖了无数尸体,这在当时看来是“无用”甚至“骇人听闻”的行为,却为艺术与科学留下了不朽的遗产,如果凡事都以“有用”为前提,我们便会失去探索未知的勇气,因为未知的结果往往无法被预判其“用途”,我们的世界将变得一片死寂,只剩下对已知路径的重复与模仿。

“有用”的标准是动态且相对的,在工业时代,种地或许被视为最“有用”的技能;而在信息时代,编程与数据分析则登上了神坛,今天被奉为圭臬的“有用”,明天或许就沦为明日黄花,如果我们将人生的全部赌注押在变幻莫测的“有用”之上,无异于在流沙上建造城堡,真正的智慧,在于培养一种超越“有用”之辩的定力与远见。

在“有用”之外,我们应追寻什么?

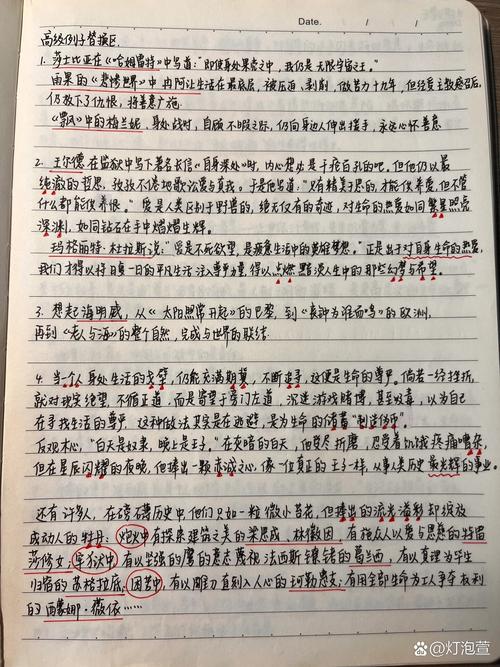

我们应追求“有趣”,有趣,关乎精神的愉悦与丰盈,读一首无关谋生的诗,听一曲不助升职的乐章,看一部不教理财的电影,这些“无用”之事,却能滋养我们的内心,让我们在庸常的生活中发现美与诗意,保持对世界的好奇与热爱,这种内在的驱动力,是任何“有用”的功利目标都无法替代的。

我们应追求“有情”,有情,关乎情感的深度与联结,花时间陪伴家人,与朋友彻夜长谈,甚至是对陌生人的一个善意微笑,这些行为不直接产生经济效益,却是构建我们社会支持系统、抵御人生风雨的温暖港湾,情感的价值,无法用金钱或效率来衡量,它是我们作为社会性动物最根本的需求。

我们应追求“有思”,有思,关乎独立的人格与批判性思维,阅读经典,进行哲学思辨,审视社会现象,这些“无用”的脑力活动,能帮助我们摆脱信息茧房,形成自己的价值判断,不人云亦云,不随波逐流,一个有思想的人,其价值远超一个只会执行命令的工具。

生命是一场宏大的叙事,而非一份待填的功利清单。“有用”是骨架,支撑我们站立于世;而“有趣”、“有情”、“有思”则是血肉与灵魂,赋予我们生命以温度、深度与色彩,让我们勇敢地去拥抱那些“无用”的美好,去守护那些不问回报的热爱,因为,正是这些看似“无用”的部分,最终将我们雕琢成一个完整、丰盈、独一无二的人,让我们在有限的生命里,活出了无限的华彩。