独立思考的缺失与理性回归

在信息爆炸的时代,人们每天被海量观点包围,从社交媒体热搜到短视频平台的流行话题,从朋友圈的集体刷屏到新闻事件的舆论风暴,“从众”成为一种普遍现象,当个体不加辨别地追随群体意见,甚至放弃自我判断时,盲目从众的隐患便悄然滋生,这种现象不仅影响个人成长,还可能扭曲社会理性,如何避免盲目从众?关键在于培养独立思考能力,建立批判性思维体系。

盲目从众的根源:心理机制与社会环境

人类天生具有社会性,从众行为源于进化中的生存需求,心理学家所罗门·阿什的经典实验证明,即使面对明显错误答案,75%的受试者会因群体压力选择附和,这种“群体思维”在互联网时代被进一步放大:算法推荐制造信息茧房,热点话题裹挟公众情绪,而“沉默的螺旋”效应让少数派观点逐渐消失。

更深层的原因在于认知惰性,面对复杂问题,直接采纳多数人意见能节省思考成本,但这种依赖往往导致个体丧失判断力,网络谣言常因“转发即正义”的从众心理迅速扩散,而真相反而需要更长时间浮出水面。

盲目从众的代价:个人与社会双重困境

对个人而言,盲目从众会削弱创造力与决策能力,当学生仅背诵标准答案而非探索逻辑,当职场人机械执行指令而不问目标,个体的独特性便被消解,古希腊哲学家赫拉克利特说:“人不能两次踏入同一条河流”,盲目追随他人脚步,终将迷失自己的路径。

对社会而言,从众行为可能加剧非理性震荡,金融市场中的“羊群效应”引发泡沫与崩盘,舆论场里的“标签化批判”侵蚀公共讨论空间,法国社会心理学家勒庞在《乌合之众》中警示:群体情绪易走向极端,而理性需要个体清醒的坚持。

破解之道:构建独立思考的三重维度

-

质疑习惯:从“为什么”开始

任何观点都需经得起追问,看到热门新闻时,先查证信源而非急于表态;听到权威结论时,思考其论证过程是否严谨,苏格拉底的“产婆术”启示我们:真理诞生于持续追问中。 -

多元视角:打破信息茧房

主动接触不同立场的观点,阅读争议性书籍,参与跨领域讨论,甚至刻意关注“反对派”声音,哲学家罗素强调:“须知参差多态,乃是幸福本源。”多元碰撞才能接近真相。 -

价值锚定:建立个人判断标准

明确自己的核心原则,当社交媒体鼓吹“精致生活”时,分清需求与欲望;当职场文化推崇“996”时,衡量健康与成就的权重,德国哲学家康德提出的“启蒙精神”,正是敢于运用自己的理性。

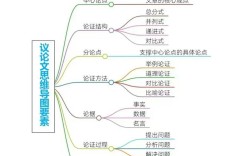

写作中的反从众实践:议论文的思辨艺术

一篇优秀的议论文本身就是对抗盲目从众的实践,避免堆砌名人名言或套路化结构,尝试以下方法:

- 立论阶段:拒绝非黑即白的二元对立,讨论“人工智能威胁论”时,既分析失业风险,也探讨生产力解放的可能。

- 论证过程:用数据替代情绪,例如分析“躺平现象”,引用青年就业率与心理健康调研,而非仅宣泄代际矛盾。

- 结论呈现:承认复杂性,与其强求“完美解决方案”,不如展示思考的开放性,如提出“动态平衡”的中间路径。

法国作家加缪在《西西弗神话》中写道:“一切伟大的行动和思想,都有一个微不足道的开始。”抵制盲目从众,并非要求标新立异,而是对思考权利的坚守,当越来越多的人学会在喧嚣中按下暂停键,社会才能从“群体无意识”走向“理性共同体”。

思想的独立,从来不是与世界的对抗,而是与自我最深处的对话。