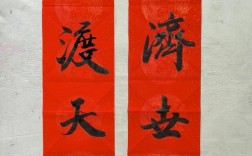

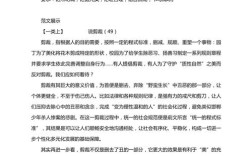

志当存高远

古人云:“志不立,天下无可成之事。”志向如同黑夜中的灯塔,指引人生航向;高远的志向,则是突破平庸、成就非凡的基石,议论文作为一种理性表达观点的文体,其写作过程同样需要“志存高远”的格局——既要有清晰的逻辑框架,又需具备深刻的思想内核,如何写出一篇既有说服力又能引发共鸣的议论文?以下从立意、论证、语言三个维度展开探讨。

立意:格局决定高度

议论文的核心在于观点,而立意的高低直接决定文章的深度。

-

突破表象,直击本质

许多议论文失败的原因在于论点流于表面,例如讨论“勤奋”,若仅停留在“勤奋是美德”的层面,便显得浅薄;若能结合社会内卷化现象,探讨“勤奋与效率的辩证关系”,则更具现实意义,高远的立意要求写作者具备敏锐的观察力,善于从常见话题中挖掘独特视角。 -

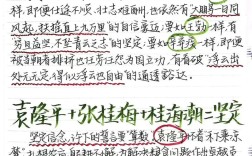

立足时代,回应现实

真正优秀的议论文往往与时代同频共振,志存高远”这一主题,可关联当代青年面临的“躺平”与“奋斗”之争,分析个人理想与社会责任的联系,引用数据或案例(如《中国青年报》相关调研)能增强说服力,避免空泛说教。 -

平衡理性与情怀

纯粹的逻辑推演易显冰冷,过度抒情则削弱论证力度,理想状态是像鲁迅的杂文那样,以理性为骨、以情怀为肉,例如探讨教育公平,既需引用政策文件,也可穿插山区学生的真实故事,引发共情。

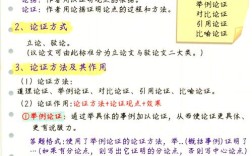

论证:逻辑构建说服力

再深刻的观点,缺乏严谨论证也会沦为口号。

-

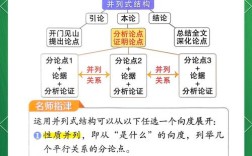

结构如金字塔

推荐采用“总—分—总”框架:开篇亮明核心论点,中间分论点并列或递进,结尾升华,例如论证“科技向善”,可分“技术中立性”“企业伦理”“用户责任”三层,每段以“观点+论据+分析”展开。 -

论据的黄金比例

数据、事例、名言的比例需协调,统计数字(如《2023年全球数字报告》)体现客观性,历史典故(如张骞凿空西域)增加文化厚度,但需避免堆砌,建议每300字嵌入1-2个高质量论据,并注明来源以提升可信度。 -

反驳对立观点

预判读者质疑并主动回应,能显著增强文章公信力,例如主张“年轻人应投身乡村振兴”,可先承认“大城市机会更多”,再以“乡村差异化竞争空间”反驳,体现思辨全面性。

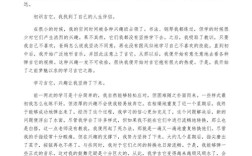

语言:精准与美感的统一

语言是思想的载体,好议论文需兼具锋芒与韵味。

-

动词>形容词

议论文的力量感来自动词,将“社会问题很严重”改为“资本无序扩张侵蚀民生底线”,动态描述更显犀利,但也要避免过度学术化,保持可读性。 -

修辞的克制运用

比喻能让抽象概念具象化(如“流量泡沫如同击鼓传花”),排比可强化气势(“志在高山者不畏荆棘,志在星空者不惧长夜”),但需服务于论证,而非炫技。 -

段落呼吸感

长短句交替、段落控制在5行以内,符合移动端阅读习惯,关键句加粗或独立成段(如“高远之志,始于足下”),引导读者抓住重点。

写作如登山,志在巅峰者不会止步于半途,一篇优秀的议论文,应当既是逻辑严密的思辨成果,也是写作者精神世界的投射,当我们将“志存高远”的态度注入字里行间,文字便有了穿透时间的力量——它不仅能说服当下的读者,更可能在未来的某一刻,点燃另一个人的思想火种。