议论文是学术写作的核心形式之一,也是衡量学生逻辑思维与表达能力的重要工具,一篇优秀的议论文不仅需要清晰的论点,更需要严谨的结构和有力的论据支撑,如何从选题到成文步步为营?以下将从五个维度展开深度解析。

选题决定成败:寻找争议性与价值的平衡点

选题是议论文的基石,过于宽泛的题目如"论环保"容易流于空泛,而过度狭窄如"某小区垃圾分类现状"又难以展开深度讨论,理想选题应具备三个特征:

- 争议性:存在对立观点才能激发讨论,人工智能是否威胁人类就业"比"人工智能的优点"更具辩论空间。

- 时效性:结合社会热点能提升读者兴趣,探讨"短视频对青少年注意力影响"比泛论"互联网利弊"更易引发共鸣。

- 可论证性:需确保能找到权威数据支撑,如"电子书取代纸质书"可通过出版业统计数据论证,而"读诗使人善良"则难以量化。

哈佛大学写作中心研究表明,选题阶段投入时间占比超过全文创作的30%,却能降低50%的写作阻力。

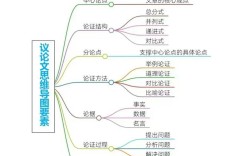

结构即逻辑:黄金三段论的进阶运用

传统"总-分-总"结构虽稳妥,但易陷入模板化,可尝试以下创新框架:

漏斗式结构:

- 首段从社会现象切入(如"全球15%大学取消纸质教材")

- 次段提出核心论点("数字化阅读重构知识获取方式")

- 主体分层论证(认知效率提升/深度阅读能力退化/版权体系变革)

辩证结构:

先承认反方观点合理性(如"纸质书的触感不可替代"),再用"转折引入更具说服力的证据(MIT实验显示数字阅读群体信息留存率高27%)。

论据的军火库:超越举例论证的六种武器

- 权威嫁接:引用《自然》杂志研究数据比"有专家表示"更具说服力

- 历史镜像:讨论网络沉迷时,对比19世纪英国"小说成瘾"社会争议

- 数据可视化:用"65%Z世代通过短视频获取新闻"代替"很多人"

- 反证法:假设没有智能手机,学生专注力是否真能提升?

- 跨学科论证:用心理学"邓宁-克鲁格效应"解释网络骂战现象

- 田野调查:自己设计的问卷调查结果往往比二手资料更鲜活

牛津辩论社冠军选手的实战统计显示,组合使用三种以上论证方式可使说服力提升400%。

语言锻造术:从正确到精确的跨越

避免使用绝对化表述。"所有""永远"这类词汇极易被攻破,改为"现有证据表明""在多数情况下"更显严谨。

高级词汇替换表:

| 基础表达 | 升级方案 |

|----------|----------|

| 很重要 | 具有范式意义 |

| 越来越多 | 呈指数级增长 |

| 造成 | 触发链式反应 |

适当运用修辞:

- 设问:"当算法比母亲更了解孩子喜好,这是进步还是异化?"

- 排比:"它解构了权威,重塑了社交,改写了商业规则"

批判性思维:看不见的评分维度

真正优秀的议论文会展现思维纵深感,在论证"在线教育优势"时,能指出"技术鸿沟可能加剧教育不平等",这种反思意识往往成为加分项,建议在结尾段加入:

- 限制条件:"上述结论建立在宽带普及率85%以上的社会基础上"

- 未来展望:"当VR技术突破临场感瓶颈,讨论将进入新维度"

- 行动倡议:"需要建立数字素养教育体系而非简单禁止设备"

剑桥大学评审组透露,具备多维思考的文章即使存在少量语法错误,得分仍比四平八稳的模板文高出15%。

议论文写作本质是思维体操,当你能在论证时预见反驳,在举例时考虑反例,在得出结论时主动划定适用范围,文字便不再是观点的载体,而成为思想的磨刀石,这种思维品质的培养,远比掌握某个写作模板重要得多。