议论文写作是学术表达和思想传递的重要形式,其核心在于逻辑清晰、观点鲜明、论证有力,一篇优秀的议论文不仅需要扎实的论据支撑,还需具备批判性思维和严谨的结构,本文将从议论文的基本要素、写作技巧以及常见误区入手,帮助读者掌握议论文写作的精髓。

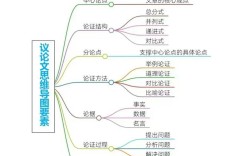

议论文的基本要素包括论点、论据和论证,论点是文章的核心观点,必须明确且具有争议性,论据是支持论点的材料,可以是事实、数据、案例或权威观点,论证则是将论据与论点连接起来的过程,要求逻辑严密、层次分明,三者缺一不可,共同构成议论文的骨架。

论点的确立是议论文写作的第一步,一个好的论点应当具备三个特征:明确性、可辩性和针对性,明确性要求论点表述清晰,避免模糊或歧义;可辩性意味着论点值得讨论,而非不言自明的常识;针对性则强调论点需紧扣主题,避免泛泛而谈,讨论“人工智能对社会的影响”时,论点可以是“人工智能将加剧就业不平等”,而非笼统的“人工智能很重要”。

论据的选择直接影响论证的说服力,可靠的论据来源于权威机构的研究报告、统计数据、历史案例或专家观点,使用论据时需注意时效性和相关性,避免引用过时或与论点无关的材料,论证“气候变化对人类健康的危害”时,引用世界卫生组织的最新报告比依赖十年前的资料更具说服力,论据的多样性也很重要,单一类型的论据容易显得单薄,结合事实、数据和专家观点能增强论证的立体感。

论证过程是议论文的灵魂,常见的论证方法包括归纳法、演绎法和类比法,归纳法从具体事例推导出普遍结论,适合用于实证研究;演绎法从一般原理推出个别结论,适用于理论分析;类比法则通过相似性比较增强说服力,无论采用哪种方法,都要避免逻辑谬误,如以偏概全、因果混淆或人身攻击,论证“全民医保能提升社会福祉”时,列举多个国家的成功案例(归纳法)比单纯强调“医保是基本人权”(情感诉求)更具理性色彩。

议论文的结构通常分为引言、正文和结论三部分,引言需简明扼要地提出论点,并说明讨论的意义;正文是论证的主体,可采用“总分总”或“问题-分析-解决”等模式;结论则重申论点,并指出其现实价值,段落之间需用过渡句衔接,保持行文流畅,讨论“网络匿名制的利弊”时,引言可点明匿名制对言论自由与网络暴力的双重影响;正文分两段分别分析利弊;结论提出平衡监管与自由的建议。

写作技巧方面,语言表达的准确性与简洁性尤为重要,避免使用冗长句式或生僻词汇,力求用最精炼的语言传达最清晰的观点,被动语态和名词化结构虽显正式,但过度使用会削弱文章的活力。“研究表明”比“根据多项研究结果可得知”更直接有力,适当使用修辞手法如设问、排比或对比,能增强文章的可读性。“如果技术决定未来,谁来决定技术?”的设问比平铺直叙更能引发思考。

常见误区包括论点模糊、论据不足、论证跳跃和结构松散,有些作者急于表达观点,却未对论点进行充分界定;有的堆砌论据却不解释其与论点的关联;还有的忽视逻辑链条,直接从现象跳到结论,论证“应试教育阻碍创新”时,仅列举学生课业负担重的现象,而不分析负担与创新能力的具体联系,就属于论证不充分。

批判性思维是议论文写作的高阶要求,它要求作者不仅陈述观点,还能预判并回应反对意见,这种“反驳-回应”模式能体现思维的全面性,主张“城市化利大于弊”时,可先承认城市化带来的环境压力,再通过政策案例说明问题可控,从而强化主论点。

个人观点是议论文区别于其他文体的关键,即使在引用他人观点时,也要通过分析、比较或质疑展现独立思考,评价某项经济政策时,可对比不同学派的主张,再提出自己的权衡方案,这种参与感能使文章更具原创性和深度。

议论文写作能力的提升离不开持续练习与反馈,建议从短评开始,逐步扩展到复杂议题;完成后可请他人审阅,或与优秀范文对比找差距,阅读经典议论文如鲁迅的《拿来主义》或罗素的《如何避免愚蠢的观点》,也能领悟论证艺术的真谛。

议论文的价值在于推动理性对话,在信息爆炸的时代,清晰有力的论证能帮助人们穿透噪音,触及问题本质,掌握这门技艺,不仅有助于学术成就,更能培养终身受益的思维能力,写作终究是思想的镜子,磨砺文字的过程,正是锤炼思想的过程。