我的暑假:在休憩与探索中寻找自我

当期末考试的铃声划破校园的宁静,当厚重的课本被塞进书柜的角落,一个承载着无限可能与期盼的词语——暑假,便如约而至,它像一幅空白的画卷,等待我们用色彩去描绘;它又如一首悠扬的序曲,预示着一段自由而独特的时光,对我而言,暑假并非全然是彻底的“放羊”,也绝非仅仅是“第三学期”,它是一个宝贵的“中场休息站”,一个进行自我探索与精神充电的黄金时期,我认为,一个有意义的暑假,应当是休憩与探索的辩证统一,是身体与灵魂的同步远行。

暑假是治愈“学业倦怠”的良药,是身心休憩的必要港湾。

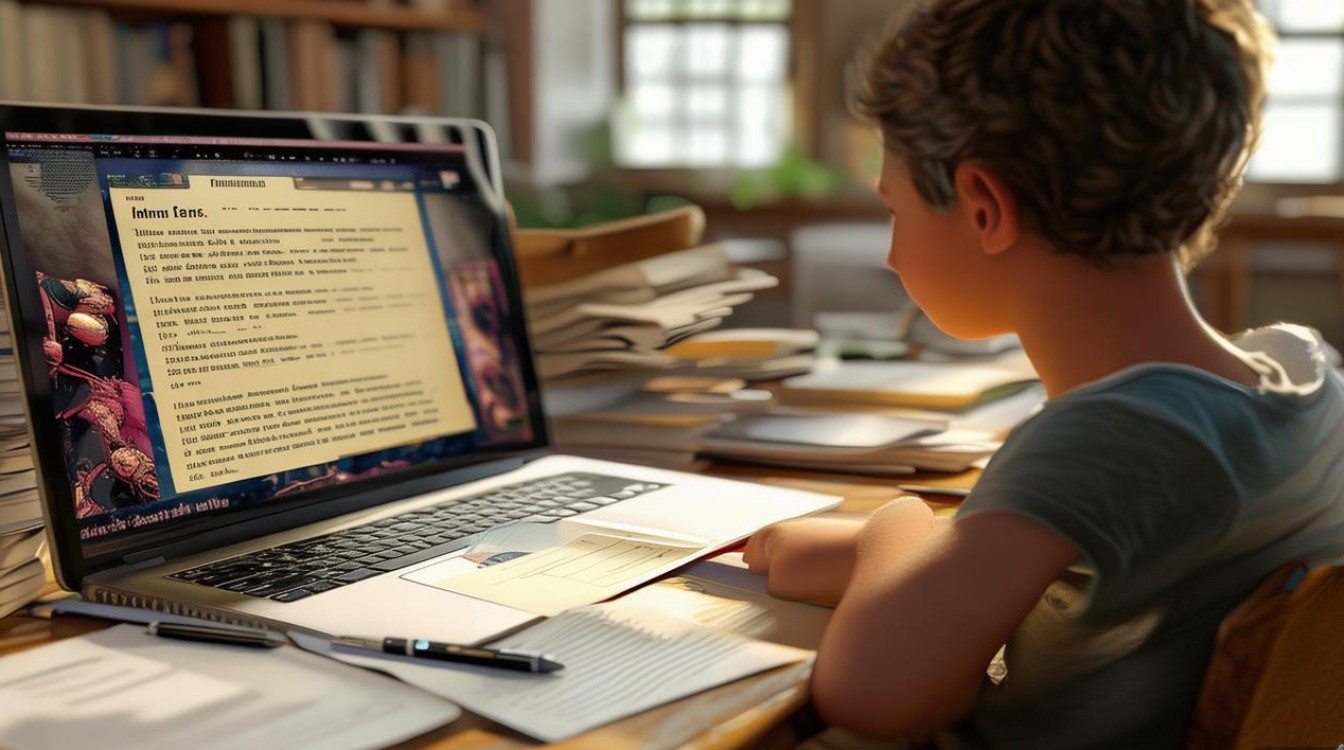

长达数月的紧张学习,如同一场持续的高强度马拉松,消耗着我们的精力与热情,大脑在公式与定理中高速运转,身体在教室与宿舍的两点一线间循环往复,这种长期的紧绷状态,不仅会降低学习效率,更会消磨我们对知识的渴望与好奇心,暑假的首要意义,便是提供一个“重启”的机会。

这种休憩,并非指毫无节制的放纵与虚度,而是一种有意识的、高质量的放松,它可以是清晨在阳台上迎着第一缕阳光,品一杯清茶的惬意;可以是午后沉浸在图书馆一本与学业无关的“闲书”里的宁静;也可以是傍晚与家人围坐一桌,分享趣事的温馨,更重要的是,充足的睡眠、规律的作息、适量的运动,这些看似平淡的日常,却是为身体“充电”、为精神“减压”的基石,当我们从这种彻底的放松中恢复精力,清空了内心的焦虑与疲惫,我们才能以更饱满的热情、更清晰的头脑,迎接新学期的挑战,没有休憩的探索是盲目的,没有停歇的奔跑终将跌倒。

暑假是突破“舒适圈”的跳板,是自我探索的广阔天地。

如果说日常的学习生活为我们划定了一条既定的轨道,那么暑假则是一片可以自由驰骋的原野,它为我们提供了在课堂之外、课本之外认识世界、发现自我的宝贵机会,探索,是暑假的灵魂所在。

这种探索是多维度的,它可以是对兴趣的深耕,平日里因学业压力而搁置的吉他、画笔、相机,可以在暑假里重新拾起,让兴趣的种子在时间的浇灌下生根发芽,我们可以在社区做志愿者,体验奉献的快乐;可以学习一项新技能,如编程、烹饪,感受创造的乐趣,它也可以是对世界的认知,一次家庭旅行,让我们亲历山川湖海,感受不同地域的风土人情,将地理书上的文字化为鲜活的记忆;一次社会调查,让我们走近各行各业的劳动者,了解社会的真实运作,将书本的理论与现实的脉搏相连,这些经历,是任何课堂都无法给予的宝贵财富,它们不仅拓宽了我们的视野,更在潜移默化中塑造着我们的价值观,帮助我们找到自己真正热爱的事物,明确未来的方向。

真正的智慧在于平衡,在于将休憩与探索融为一体。

休憩与探索,看似是一对矛盾体,实则相辅相成,缺一不可,纯粹的休憩容易陷入懒散与空虚,而持续的探索则可能导致新的焦虑与疲惫,一个理想的暑假,应当是在充分休息的基础上,有计划、有目的地进行探索。

我们可以将暑假划分为几个阶段:前期以彻底放松和调整作息为主,为后续的探索积蓄能量;中期则集中精力投入到自己感兴趣的活动中,无论是旅行、学习还是实践,都力求有所收获;后期则可以开始为新学期做些准备,如预习新知识、整理学习用品,实现从“假期模式”到“学习模式”的平稳过渡,在这种动态平衡中,我们既能享受假期的悠闲,又能保持成长的势头,让暑假真正成为我们人生的“加油站”,而非“荒废场”。

我的暑假观,是寻求一种张弛有度的智慧,它既不是无所事事的慵懒,也不是被各种补习班填满的忙碌,它是在休憩中沉淀自我,在探索中成就自我,当这个暑假结束,我们带回家的不应仅仅是晒黑的皮肤和零散的回忆,更应是一个更健康的体魄、一颗更丰盈的心和一双更善于发现美的眼睛,这,便是我对暑假最深刻的理解与期盼。