辅导员量化考核:告别“印象分”,构建科学高效的辅导员评价体系(附实操建议) 辅导员作为高校学生思想政治教育和日常管理工作的骨干力量,其工作成效直接关系到人才培养质量,长期以来,辅导员考核多依赖于“印象分”和“定性评价”,缺乏客观、量化的依据,本文深入探讨辅导员量化考核的重要性、核心指标、实施路径及常见误区,旨在为高校管理者、辅导员自身及相关教育工作者提供一套科学、可操作的考核方案,推动辅导员队伍专业化、职业化发展。

引言:为什么辅导员量化考核势在必行?

“辅导员工作辛不辛苦,大家都看在眼里;但工作好不好,怎么衡量,却常常说不清楚。” 这或许是许多高校管理者在评价辅导员工作时面临的共同困惑,辅导员工作千头万绪,涵盖了思想引领、学业指导、心理健康、生涯规划、日常管理、危机处理等多个维度,其工作成果往往具有长期性、隐蔽性和复杂性。

传统的“定性考核”方式,虽然简单易行,但容易受到主观因素影响,导致“干多干少一个样,干好干坏差不多”的现象,难以真正激发辅导员的工作积极性和创造性,也不利于辅导员队伍的精准培养和科学管理。建立一套科学、合理、可操作的辅导员量化考核体系,已成为新时代高校学生工作发展的必然要求。

- 对学校而言: 量化考核是优化资源配置、提升管理水平、确保育人质量的重要手段。

- 对辅导员而言: 量化考核是明确工作方向、衡量工作付出、促进专业成长、实现职业价值的客观标尺。

- 对学生而言: 量化考核有助于提升辅导员工作的针对性和实效性,最终受益的是学生的成长成才。

辅导员量化考核的核心原则:科学导向,公平公正

在设计量化考核体系时,应遵循以下核心原则,确保考核的公信力和有效性:

- 导向性原则: 考核指标应紧密围绕辅导员的核心职责和育人目标,引导辅导员将工作重心放在学生成长成才的关键环节上,如思想引领、学业帮扶、心理疏导等。

- 科学性原则: 指标设置应具有代表性、可操作性和可衡量性,避免过于笼统或难以量化,数据采集应客观真实,考核方法应科学规范。

- 系统性原则: 考核内容应全面覆盖辅导员工作的各个方面,同时突出重点,形成多层次、多维度的指标体系。

- 激励性原则: 考核结果应与奖惩、晋升、培训等挂钩,充分发挥考核的激励和导向作用,鼓励先进,鞭策后进。

- 动态性原则: 考核指标和权重应根据学校发展、学生特点和工作重点的变化进行适时调整和优化,保持体系的活力和适应性。

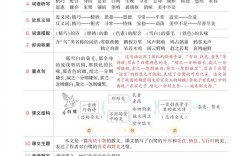

辅导员量化考核的核心指标体系构建(参考)

一个完善的量化考核体系通常由“基础性指标”、“发展性指标”和“创新性/特色性指标”三部分构成,并赋予相应权重。

(一) 基础性指标(占比约60%-70%)——保障工作底线

这类指标主要衡量辅导员日常工作的完成情况和基本履职能力,是考核的基石。

- 思想政治教育工作:

- 主题班会/年级会开展次数与质量(可附教案、照片、学生反馈)

- 谈心谈话记录(人均谈话次数、覆盖面、问题解决率)

- 时事政策宣传与学习组织情况

- 学生思想动态研判报告提交质量

- 学生日常事务管理:

- 所带班级/年级学生到课率、违纪率、晚自习出勤率

- 奖学金、助学金、困难生认定等工作的公平性、规范性与时效性

- 学籍异动、宿舍管理、安全稳定事件处理效率与效果

- 学生档案管理的完整性与规范性

- 学风建设工作:

- 所带班级/年级学生平均绩点、四六级通过率、考研率、就业率

- 学习困难学生帮扶情况(帮扶计划、实施过程、帮扶效果)

- 学风建设活动组织情况(如学习经验交流会、学科竞赛等)

- 心理健康教育工作:

- 心理普查组织与危机干预情况(危机事件发生率、干预成功率)

- 心理健康知识宣传与教育活动开展情况

- 重点学生心理档案建立与跟踪辅导情况

- 职业规划与就业创业指导:

- 职业生涯规划课程教学或讲座开展情况

- 就业信息服务与推荐效果

- 毕业生就业率、就业质量(专业对口率、薪资水平等)

- 创业项目指导与帮扶情况

(二) 发展性指标(占比约20%-30%)——促进专业成长

这类指标主要衡量辅导员在个人专业能力提升、工作研究和自我发展方面的投入与产出。

- 学习培训与业务提升:

- 参加校内外培训、学术会议次数及获得证书

- 进修学习、攻读学位情况

- 业务技能比赛获奖情况

- 工作研究与成果产出:

- 发表学生工作相关论文、著作

- 主持或参与各级学生工作课题研究

- 工作案例、调研报告获奖或被采纳情况

- 职业素养与师德师风:

- 学生评教、同行评价、领导评价

- 荣誉称号获得情况(优秀辅导员、优秀共产党员等)

- 师德师风表现(有无违规违纪行为)

(三) 创新性/特色性指标(占比约5%-10%)——鼓励工作突破

这类指标主要鼓励辅导员结合自身特点和学校实际,在工作方法、管理模式等方面进行创新探索。

- 工作创新项目: 如新媒体思政教育、特色学风建设品牌活动、精准化帮扶模式等

- 特色工作成果: 形成可复制、可推广的经验做法,并获得校级及以上认可或表彰

- 对学生发展的特殊贡献: 如指导学生获得国家级大奖、成功帮扶特殊困难学生等

辅导员量化考核的实施路径与保障措施

- 组织保障: 成立由学校领导、学生工作部(处)、人事处、各院系负责人及辅导员代表组成的考核工作领导小组,负责考核工作的统筹规划、组织实施和监督。

- 方案细化: 各高校应根据自身办学定位、学生特点和辅导员队伍实际,将上述核心指标体系细化为具体的、可操作的考核细则和评分标准,明确数据来源和采集方式。

- 数据采集: 建立健全辅导员工作档案管理制度,利用信息化手段(如辅导员工作管理系统、学生管理系统等)实现数据的实时记录、自动汇总与便捷查询,确保数据的客观性和准确性,数据来源可包括:日常工作记录、学生评价、同行评议、领导评价、学院审核等。

- 过程监控与反馈: 考核不应是年终的“一次性”评价,应注重过程管理,定期对辅导员工作进行阶段性检查和反馈,帮助辅导员及时发现问题、改进工作。

- 结果应用: 将考核结果作为辅导员职务聘任、职称评聘、评优评先、绩效分配、培养培训等重要依据,对考核优秀的辅导员予以表彰奖励,对考核不合格的辅导员进行约谈帮扶,直至调整岗位。

- 申诉与复核机制: 建立考核申诉渠道,允许辅导员对考核结果提出异议,并组织复核,确保考核的公平公正。

辅导员量化考核的常见误区与规避

- “唯量化论”,忽视质性评价。

- 规避: 量化考核与质性评价相结合,对于一些难以量化但非常重要的工作(如对学生潜移默化的影响、深度辅导的成效等),可通过学生访谈、案例分析等方式进行补充评价。

- 指标设置“一刀切”,忽视差异。

- 规避: 考核指标应具有一定的普适性,同时也要考虑不同年级、不同专业辅导员的岗位特点和工作侧重,允许在指标权重和具体要求上有所调整。

- 数据采集繁琐,增加辅导员负担。

- 规避: 优化数据采集流程,充分利用信息化工具,实现数据一次采集、多方共享,避免重复劳动,让辅导员有更多精力投入到实际工作中。

- 考核结果束之高阁,缺乏应用与反馈。

- 规避: 强化考核结果的应用,及时将考核结果及改进建议反馈给辅导员,真正发挥考核的导向和激励作用。

以量化考核为抓手,赋能辅导员队伍高质量发展

辅导员量化考核是一项系统工程,不可能一蹴而就,它不仅是对辅导员工作的评价,更是对学校