逆境的回响:贬谪文化中的精神涅槃

在中国历史的长河中,“贬谪”二字,如同一道深刻的烙印,刻在无数文人的生命轨迹上,它意味着权力的剥夺、荣光的褪色与前途的渺茫,是一场从云端跌落泥泖的惨烈坠落,当我们拨开个人命运的悲情迷雾,审视这一文化现象时,会发现一个奇特的悖论:贬谪,这一政治的残酷手段,却在无意间成为中华文化精神最深刻、最璀璨的催化剂,催生了不朽的诗篇与伟大的人格,它不仅是个人命运的悲剧,更是中华文明在逆境中实现精神涅槃的回响。

贬谪,首先是一场理想与现实的剧烈碰撞,是对士人精神世界的残酷锤炼。 “达则兼济天下,穷则独善其身”,儒家思想为士大夫们设定了人生的双重坐标,当他们身居庙堂之高,手握权柄,其“兼济天下”的理想似乎触手可及,官场的倾轧、党争的残酷,常常使这份理想化为泡影,贬谪,便是这理想幻灭后的终极考验,它将一位昔日的朝堂重臣,瞬间抛入荒蛮偏远之地,柳宗元被贬永州,面对的是“千山鸟飞绝,万径人踪灭”的孤寂与寂寥;苏轼被贬黄州,面对的是“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”的失意与彷徨,环境的骤变,迫使文人从对外部世界的扩张转向对内心世界的审视,庙堂的喧嚣褪去,个体的渺小、生命的脆弱、宇宙的浩瀚,都赤裸裸地呈现在他们面前,这无疑是一种精神上的酷刑,但正是在这种酷刑中,脆弱的灵魂得以淬炼,浅薄的思想得以深化。

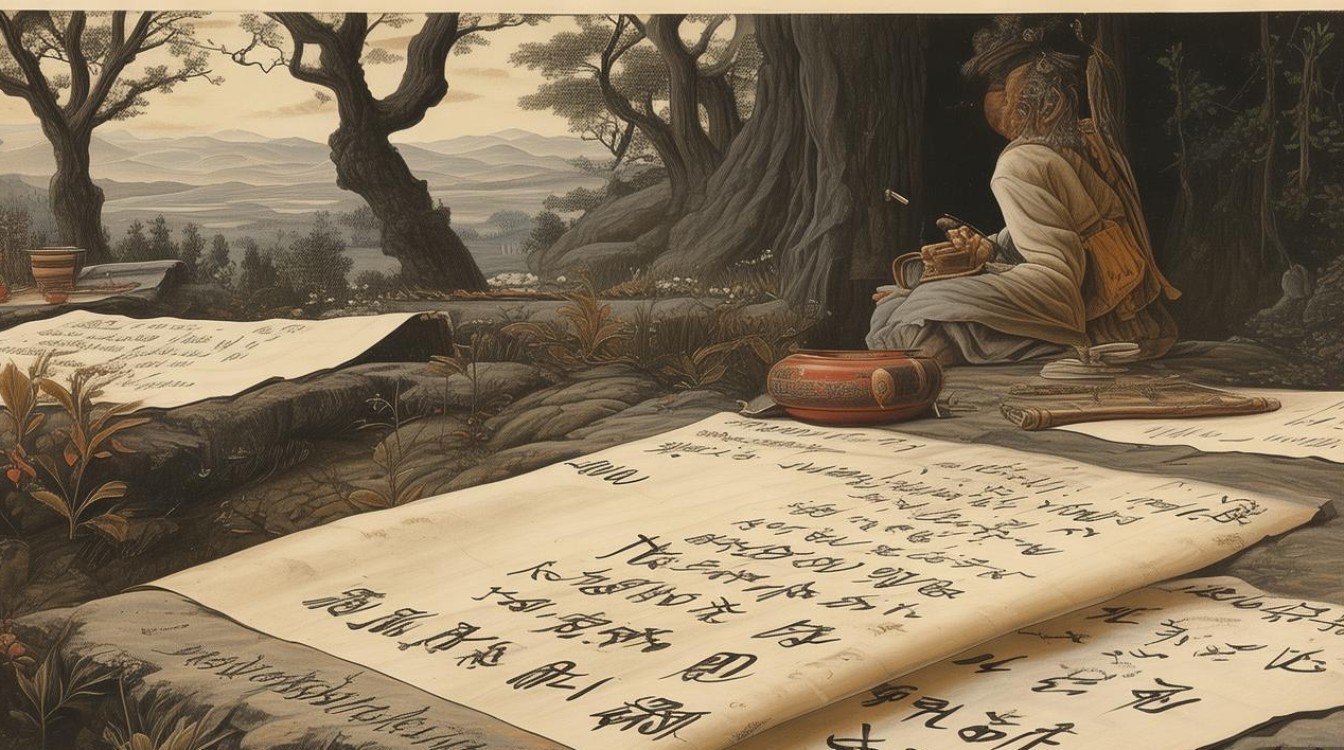

贬谪是文学创作的不竭源泉,它将个人的苦难升华为全人类共通的艺术瑰宝。 当政治抱负无处施展,文人便将全部的生命热情与才情倾注于笔端,贬谪的经历,为他们的创作注入了前所未有的深度与广度,他们的文字,不再是歌功颂德的空洞辞藻,而是饱含血泪的生命咏叹,柳宗元的《永州八记》,不再是简单的山水游记,而是“心凝形释,与万化冥合”的精神独白,于清冷的景物中寄托着自己被压抑的孤高与不屈,苏轼的《赤壁赋》,则更是达到了思想与艺术的巅峰,在赤壁的月夜,他超越了“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”的个人悲欢,领悟到“盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也”的宇宙哲理,正是黄州的贬谪,让苏轼完成了从一位才华横溢的文学家到一位旷达通透的哲学家的蜕变,可以说,没有黄州,就没有我们今天所熟知的那个“一蓑烟雨任平生”的苏东坡,贬谪,以其独特的苦难美学,塑造了中国文学史上最耀眼的星辰。

更深层次看,贬谪塑造了中华民族独特的逆境人格,彰显了文化生命力的坚韧与强大。 面对贬谪,不同的文人选择了不同的姿态,有人如刘禹锡,虽“巴山楚水凄凉地”,却高唱“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”,展现出一种乐观昂扬的斗争精神;有人如苏轼,在“日啖荔枝三百颗”的俗世享乐中,找到了安放灵魂的港湾,实现了“也无风雨也无晴”的超然;有人如王阳明,在龙场驿的绝境中,悟出“心即理”的“心学”,完成了“知行合一”的哲学顿悟,他们没有被逆境击垮,反而将逆境内化为生命的养料,锻造出一种“百折不挠,愈挫愈勇”的民族性格,这种人格力量,超越了个体,成为一种文化基因,激励着一代代中国人在面对人生困境时,能够保持精神的独立与人格的完整,在逆境中寻找生命的意义与价值。

贬谪,这一看似冰冷的政治词汇,实则承载着中华文明在苦难中淬炼、在逆境中升华的深刻内涵,它既是个人命运的悲剧,也是精神世界的涅槃;它既是文学创作的熔炉,也是民族品格的基石,它告诉我们,生命的高光时刻,并非总在顺境中的高歌猛进,更可能是在逆境里的默默坚守与深刻反思,那些从贬谪之路走来的文人,用他们的笔与心,为后世留下了宝贵的精神财富,让逆境的回响,穿越千年,依然振聋发聩,激励着我们每一个人,在人生的低谷中,依然能仰望星空,寻找属于自己的精神家园。