腹有诗书气自华

“粗缯大布裹生涯,腹有诗书气自华。” 苏轼这句千古名句,如同一面澄澈的明镜,映照出知识与人格相互辉映的深刻哲理,它所描绘的,并非外在的华服美饰,而是一种由内而外散发的、源于深厚学识的独特气质,这种气质,是时间沉淀的智慧,是灵魂丰盈的馨香,是人生行至高处最动人的风景。

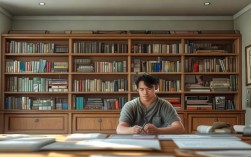

“腹有诗书”,是内在涵养的基石,是精神世界的基石。 一个人若胸无点墨,即便外表光鲜亮丽,也难免言之无物,行之无根,诗书,是前人智慧的结晶,是历史长河中璀璨的星辰,读《诗经》,我们能感受“关关雎鸠”的纯真与浪漫;品《论语》,我们能领悟“知者不惑,仁者不忧”的处世之道;诵李白,我们能体会“天生我材必有用”的豪情与自信;悟苏轼,我们能学会“一蓑烟雨任平生”的豁达与坚韧,这些文字,如同涓涓细流,汇入我们干涸的心田,塑造我们的价值观,拓宽我们的认知边界,构建起一个坚实而丰富的精神内核,这种内在的充实,是任何物质财富都无法比拟的宝贵财富,它赋予我们独立思考的能力和明辨是非的智慧。

“气自华”,是内在涵养的外化,是人格魅力的彰显。 “气”,是一个人精神面貌、言谈举止的综合体现。“华”,则是这种精神面貌的光彩与华美,当一个人饱读诗书,其“气”自然“华”,这种“华”,不是浮夸的炫耀,而是一种温润如玉的从容,在人群中,他或许不是最喧闹的那个,但一定是沉静而有力的那个,他的谈吐,引经据典,妙语连珠,而非空洞的口号;他的举止,谦逊有礼,进退有度,而非粗俗的失态,面对困境,他能从历史与文学中汲取力量,如苏轼般“也无风雨也无晴”;面对赞誉,他能保持清醒与自持,如陶渊明般“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵”,这种由内而外散发的自信、从容、豁达与善良,构成了独特的个人魅力,如同一股清泉,能感染周围的人,赢得真正的尊重与信赖。

在信息爆炸、节奏飞快的现代社会,“腹有诗书气自华”更具深刻的现实意义。 我们身处一个被碎片化信息和短视频包围的时代,深度阅读似乎成了一种奢侈,人们习惯于追逐短暂的感官刺激,却忽视了构建精神世界的长期投资,恰恰是在这种喧嚣中,静下心来品读一本好书,显得尤为重要,诗书能帮助我们抵御浮躁,在快节奏的生活中找到内心的安宁;它教会我们批判性地看待信息,而不是人云亦云;它赋予我们共情的能力,理解不同时代、不同文化背景下的人们的喜怒哀乐,一个“腹有诗书”的现代人,能够在纷繁复杂的世界中保持清醒的头脑和独立的灵魂,他的“气自华”,是一种理性的光辉,一种人文的关怀,一种穿越时代迷雾的定力。

诚然,我们不必人人都成为皓首穷经的学者,但“腹有诗书”的追求,应当成为我们每个人的人生修行,它并非一蹴而就,而是一个日积月累、潜移默化的过程,它可以是清晨捧读一首唐诗的片刻宁静,可以是深夜品读一本小说的思绪飞扬,也可以是旅行途中对一本历史典籍的沉浸式思考。

“腹有诗书气自华”不仅是对个人修养的赞美,更是对一种理想人生状态的指引,它告诉我们,真正的美,源于内在的丰盈;最高级的魅力,是灵魂的芬芳,让我们以书为友,以读为乐,在墨香氤氲中,不断滋养我们的精神世界,让那源于诗书的智慧与气度,成为我们行走于世最闪亮的名片。