承前启后,薪火相传——论我们应有的长辈观

在时间的长河中,每一代人都是承前启后的一环,而“长辈”,正是这环链中连接过去与未来的坚实节点,他们或是我们血脉的源头,或是我们成长的引路人,在日新月异的现代社会中,我们与长辈的关系似乎正经历着前所未有的挑战与考验,如何正确看待与对待长辈,不仅关乎家庭和睦,更是一个关乎文化传承与个人成长的深刻命题。

尊重,是理解长辈的基石。

长辈的身上,镌刻着时代的烙印,他们的成长环境、生活阅历、价值观念,与我们这一代人截然不同,他们或许不熟悉智能手机的复杂操作,不理解我们追求的“诗与远方”,更可能用他们那个时代的“成功标准”来衡量我们的人生选择,抱怨与不耐烦是无力的,唯有“尊重”二字,才是开启沟通之门的钥匙。

尊重,并非意味着全盘接受他们的观点,而是承认他们作为“过来人”的经验价值,他们经历过物质匮乏的年代,懂得勤俭节约的可贵;他们承受过风雨的洗礼,明白坚韧不拔的意义,这些朴素而深刻的道理,是任何书本都无法替代的生命智慧,当我们静下心来,倾听他们讲述过去的故事,我们读到的不仅是家族的历史,更是一个民族在时代变迁中沉浮的缩影,这种尊重,是对个体生命的敬畏,也是对历史积淀的珍视。

传承,是连接两代人的桥梁。

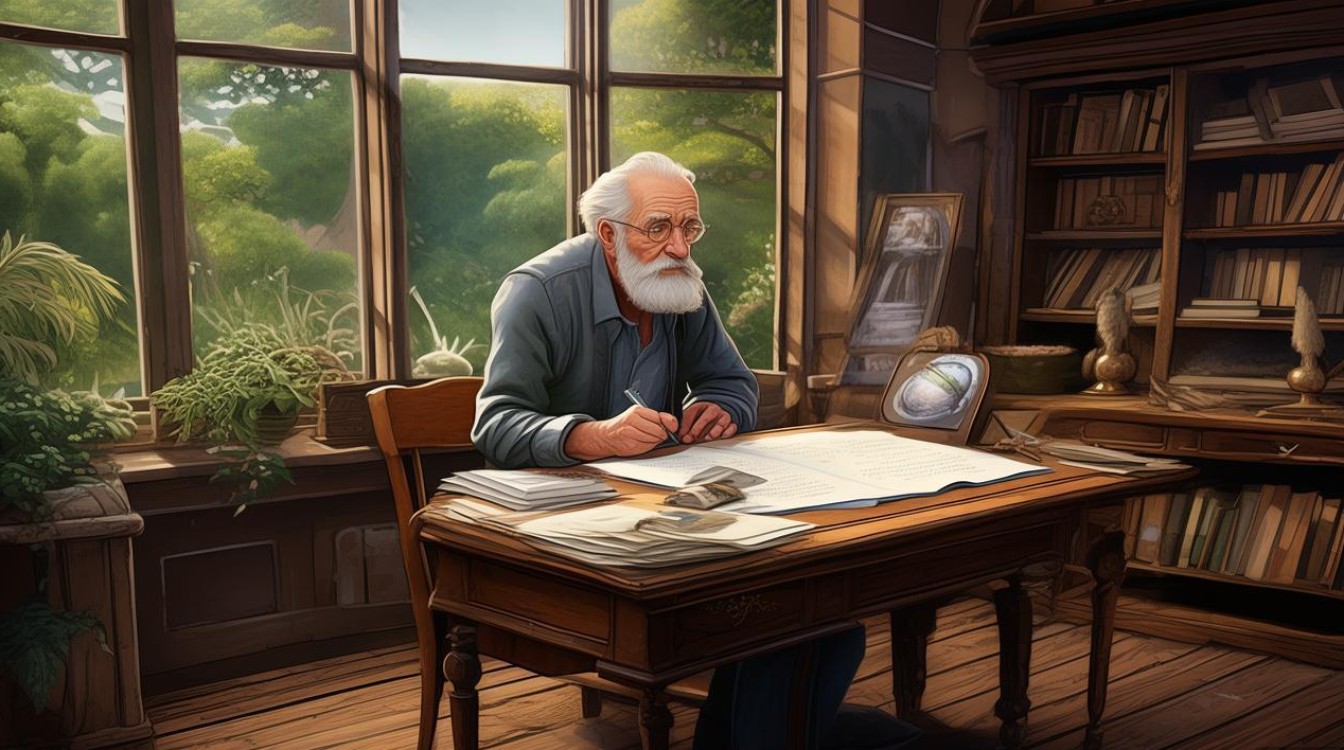

如果说尊重是态度,那么传承便是行动,长辈留给我们的,远不止是物质财富,更重要的是精神财富,那本泛黄的族谱,承载着家族的根脉与荣光;那道熟悉的家乡菜,蕴含着母亲的关爱与故乡的味道;那些为人处世的道理,是他们在漫长岁月中总结的人生信条。

传承,意味着将这些无形的宝贵财富接过来,传下去,我们不应让方言在下一代口中失传,不应让传统手艺在我们手中消亡,更不应让孝亲敬长的美德在快节奏的生活中被遗忘,当我们将长辈的故事讲给自己的孩子听,当他们看到我们耐心地陪伴和照顾老人时,一种名为“家风”的精神力量便在潜移默化中得以延续,这不仅是家庭的责任,更是文化自信的体现,一个懂得传承的民族,才能拥有深厚的历史底蕴和面向未来的坚实底气。

理解与包容,是跨越代沟的智慧。

代沟是客观存在的,它源于时代发展的必然,我们不必强求长辈立刻理解我们的世界,也不应苛求自己完全复刻他们的生活,真正的智慧,在于“求同存异”的包容心态。

我们可以尝试用他们能理解的方式去解释新事物,比如用他们熟悉的比喻来描述互联网;我们也应以开放的心态,去理解他们行为背后深层的动机,父母的催婚,或许源于他们对我们未来安稳的担忧;老人的节俭,可能是在提醒我们珍惜当下的幸福,多一些换位思考,少一些主观臆断,许多看似不可调和的矛盾便会迎刃而解,我们既是新时代的弄潮儿,也应是旧时光的守护者,在拥抱变化的同时,守住那份来自长辈的温暖与力量。

反哺,是亲情最美的注脚。

《诗经》有云:“哀哀父母,生我劬劳。”长辈曾为我们倾尽所有,用青春和汗水浇灌我们的成长,当他们年华老去,步履蹒跚,我们理应以同样的爱与耐心去回报他们,这种“反哺”,不应是道德的绑架,而应是发自内心的感恩与行动。

一个电话的问候,一次耐心的倾听,一顿亲手做的饭菜,甚至只是静静地陪伴,都能让他们感受到被需要、被关爱,物质上的供养固然重要,但精神上的慰藉才是他们最渴望的,当他们看到我们过得幸福、独立、有担当,便是对他们一生辛劳最好的告慰,这种双向奔赴的亲情,构成了人间最温暖、最动人的风景。

长辈并非我们前进路上的束缚,而是我们汲取力量的源泉,我们应以尊重之心去理解他们,以传承之志去连接他们,以包容之智去亲近他们,以反哺之行去回报他们,唯有如此,我们才能在承前启后中找到自己的坐标,在薪火相传中守护好那份最珍贵的亲情与文化,让爱与智慧的光芒,照亮我们共同前行的道路。