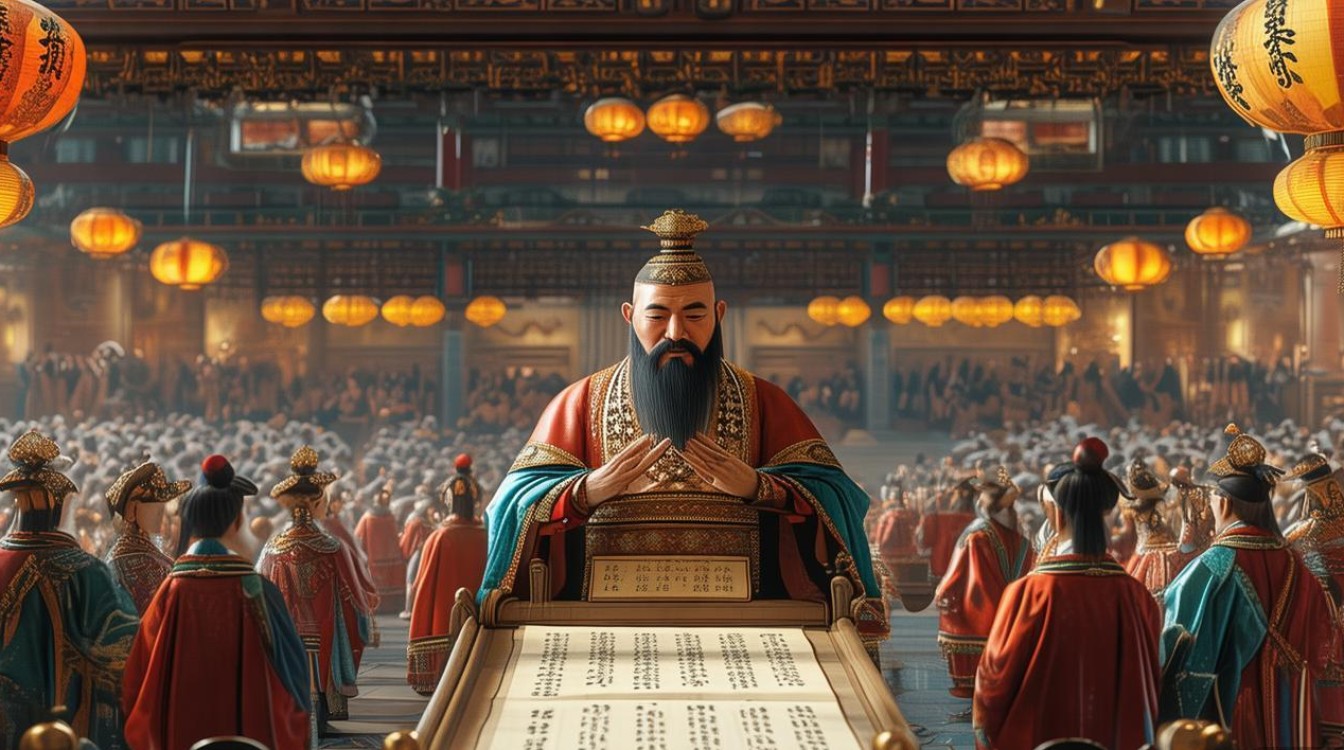

千古一帝的功与过:重评汉武帝刘彻

在中国历史的长河中,汉武帝刘彻无疑是一座巍峨的丰碑,他以其雄才大略、开疆拓土的赫赫战功,奠定了中华帝国的基本版图,塑造了此后两千年的汉民族精神内核,在他“雄才大略”的光环之下,是“穷兵黩武”的民生凋敝与“罢黜百家”的思想禁锢,评价汉武帝,若简单地以“明君”或“昏君”的标签来定义,无疑是片面且粗暴的,他是一位功过参半、矛盾交织的复杂人物,其功绩与过失,共同谱写了一曲大汉王朝的盛世悲歌。

其一,武功赫赫,开疆拓土,奠定中华帝国之基。

汉武帝的功绩,首推其军事上的辉煌成就,他彻底扭转了汉初以来对匈奴的和亲妥协国策,以“犯我强汉者,虽远必诛”的豪迈气概,发动了持续数十年的对匈奴战争,卫青、霍去病等名将横空出世,通过河南之战、河西之战、漠北之战等一系列决定性战役,将匈奴势力逐出漠南,夺取了水草丰美的河西走廊,打通了通往西域的咽喉要道,这不仅解除了北方边患,更将西域纳入了中华的势力范围,为后来丝绸之路的繁荣奠定了坚实基础,他东征朝鲜,南平百越,西通西南夷,将辽阔的疆域正式纳入汉朝版图,可以说,今天中国广袤的西部和北部疆域,其基本轮廓正是在汉武帝时期奠定的,这种“拓土开疆”的魄力,极大地增强了华夏民族的自信心与凝聚力,“汉”之名从此成为了一个伟大民族与强盛王朝的代名词。

其二,文治武功,集权中央,奠定盛世之基石。

如果说武功是汉武帝的利剑,那么文治便是他稳固江山的基石,在政治上,他采纳主父偃的建议,颁布“推恩令”,巧妙地瓦解了强大的诸侯王国,加强了中央集权,解决了困扰汉初数十年的王国问题,在经济上,他推行盐铁官营、均输平准等政策,将重要的经济命脉收归国有,不仅极大地充实了国库,为庞大的军事开支提供了保障,也打击了地方豪强的经济实力,在思想上,他“罢黜百家,独尊儒术”,采纳董仲舒的建议,确立了儒家思想在意识形态领域的正统地位,这一举措,虽然在一定程度上禁锢了思想,但也为大一统的中央集权帝国提供了统一的理论基础和道德准则,深刻影响了中国两千多年的政治文化格局,从政治、经济到思想,汉武帝构建了一个高度集中、运转有力的帝国体系,将“文景之治”的积累推向了“汉武盛世”的顶峰。

盛世的背后,是沉重的代价与深远的负面影响。

汉武帝的“雄才大略”,是建立在国力与民力的过度消耗之上的,长期的战争,使得“海内虚耗,户口减半”,无数家庭破碎,社会生产力遭到严重破坏,为了支撑战争和庞大的官僚体系,他推行的严苛经济政策,如盐铁专卖,虽充实了国库,却也加重了普通百姓的负担,引发了与民争利的矛盾,晚年的“巫蛊之祸”,更是其多疑、刚愎性格的集中体现,导致太子刘据兵败身亡,数万人丧生,朝堂为之一空,为汉朝后来的衰落埋下了伏笔。

“罢黜百家,独尊儒术”的政策,虽然在短期内巩固了统治,但其长远弊端亦不容忽视,它导致了思想的单一化和僵化,扼杀了学术自由与创新的活力,使得中国思想界在之后漫长的岁月里,难以出现战国时期“百家争鸣”的辉煌局面,这种文化上的专制,在一定程度上限制了社会的多元发展。

功在千秋,过亦昭彰,终为一代雄主。

汉武帝刘彻是一位极具争议的历史巨人,他既有“犯我强汉者,虽远必诛”的霸气与魄力,也有晚年穷兵黩武、民生多艰的过失与悔悟,他一手缔造了中华帝国的黄金时代,也一手埋下了盛极而衰的种子。

评价汉武帝,我们不能脱离其所处的历史环境,他所面临的匈奴威胁、诸侯割据等问题,是决定其历史选择的关键,他的功与过,如同硬币的两面,共同构成了他完整的历史形象,他不是一个完美的圣人,也不是一个纯粹的暴君,而是一个为了实现个人抱负与国家强盛,不惜一切代价的“雄主”,他用自己的生命实践了“功在千秋,过亦昭彰”的历史悖论,正是这种复杂性,使得汉武帝成为中国历史上最引人深思、也最值得研究的帝王之一,他留下的,不仅是一个幅员辽阔的强大帝国,更是一个关于权力、责任与代价的永恒命题。