勇敢与害怕:一枚硬币的两面

人生如航船,在岁月的长河中破浪前行,时而风平浪静,时而惊涛骇浪,在这趟旅程中,我们每个人都会遇到两位“向导”:一位是勇敢,另一位是害怕,世人常将它们视为天敌,认为勇敢是高尚的,而害怕是懦弱的,在我看来,勇敢与害怕并非简单的二元对立,它们更像是一枚硬币的两面,相互依存,相互转化,共同塑造了完整的人格与丰富的人生。

害怕,是生命的本能,亦是智慧的起点。

害怕,作为一种原始而深刻的情感,根植于我们的基因之中,它是对未知危险的预警,是对自我保护的本能召唤,正是因为害怕受伤,我们才会在行走时小心谨慎;正是因为害怕失败,我们才会未雨绸缪,精心准备;正是因为害怕失去,我们才会倍加珍惜眼前的人和事,从这个角度看,害怕并非一无是处,它是理性的基石,是智慧的起点,一个对世界毫无畏惧的人,往往是一个鲁莽的赌徒,他可能因一时的冲动而付出惨痛的代价,我们不应简单地消灭害怕,而要学会聆听它、理解它,害怕如同一面镜子,照见我们内心的脆弱与渴望,它提醒我们:你的边界在哪里,你的底线是什么,你真正在乎的是什么,承认并接纳害怕,是走向成熟的必修课。

勇敢,是选择的升华,更是行动的艺术。

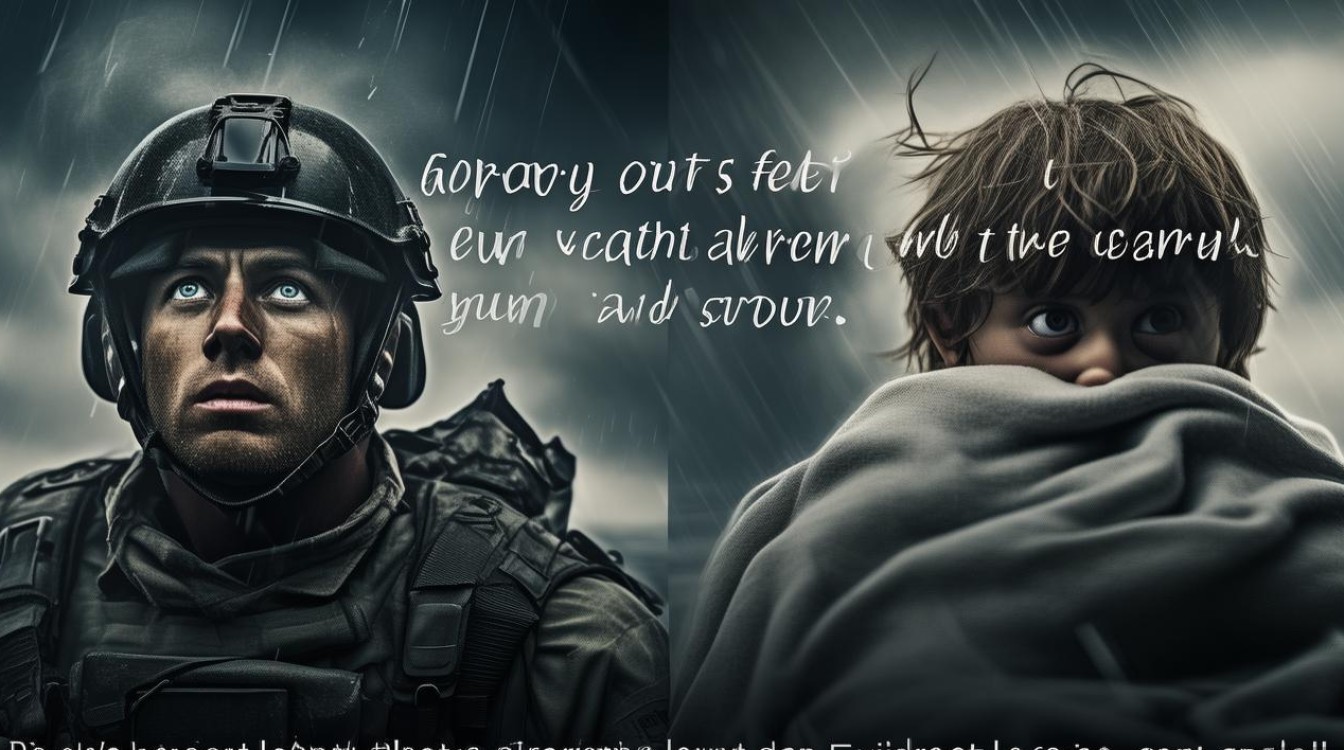

如果说害怕是底色,那么勇敢便是在这底色上描绘出的壮丽画卷,勇敢并非天生无畏,而是在感到害怕的同时,依然选择前行,它不是对恐惧的压抑,而是对恐惧的超越,古希腊哲学家亚里士多德曾说:“勇敢是介于懦弱和鲁莽之间的中庸之道。”真正的勇敢,不是不知深浅地冲向悬崖,而是在认清前路的艰险后,依然选择迈出那一步。

司马迁忍受宫刑之辱,是勇敢,因为他害怕的是理想未能实现的遗憾;文天祥面对元朝的威逼利诱,慷慨就义,是勇敢,因为他害怕的是背叛民族大节的耻辱;屠呦呦在科研的道路上百折不挠,是勇敢,因为她害怕的是因畏惧困难而让疟疾肆虐,危害苍生,这些伟大的灵魂,无一不是在巨大的恐惧中,选择了更崇高的价值,他们的勇敢,源于对信念的坚守,对责任的担当,对未来的希望,勇敢是一种选择,一种在价值排序中,将“应该”置于“害怕”之上的智慧抉择。

勇敢与害怕的辩证统一,成就人生的深度与广度。

勇敢与害怕的关系,绝非零和博弈,而是一种动态的平衡与转化,害怕是勇敢的磨刀石,没有恐惧的考验,勇敢便无从谈起,正是因为害怕失败,我们才需要鼓起勇气去尝试;正是因为害怕孤独,我们才需要勇气去建立真诚的连接,每一次战胜恐惧的经历,都会让我们的内心变得更加坚韧,下一次的勇敢也会更加从容。

反之,勇敢也能驯服和转化害怕,当我们通过行动证明了自己有能力应对挑战时,原本令人望而生畏的困难,也会变得不再那么可怕,一个害怕在公众面前演讲的人,通过一次次勇敢的登台练习,最终可能会发现自己享受与人分享思想的乐趣,害怕依然存在,但它不再是阻碍,而是变成了激发潜能的催化剂,这种“带着害怕前行”的状态,正是生命最有力的证明。

勇敢与害怕并非敌人,而是我们人生旅途中的两位旅伴,害怕是生命的警钟,提醒我们审慎与自省;勇敢是行动的号角,激励我们突破与超越,一个真正强大的人,不是从不害怕,而是害怕的同时,依然能做出正确的选择,并为之不懈奋斗。

我们不必追求成为无所畏惧的“超人”,而应努力成为驾驭情绪的“主人”,学会与害怕共处,用智慧去解读它的信号;学会在害怕中淬炼勇敢,用行动去书写生命的华章,我们才能在这枚硬币的两面之间,找到属于自己的平衡点,既不因恐惧而停滞,也不因鲁莽而迷失,最终活出深度、广度与温度。