以古为镜,照亮今路:论过去与现在的辩证关系

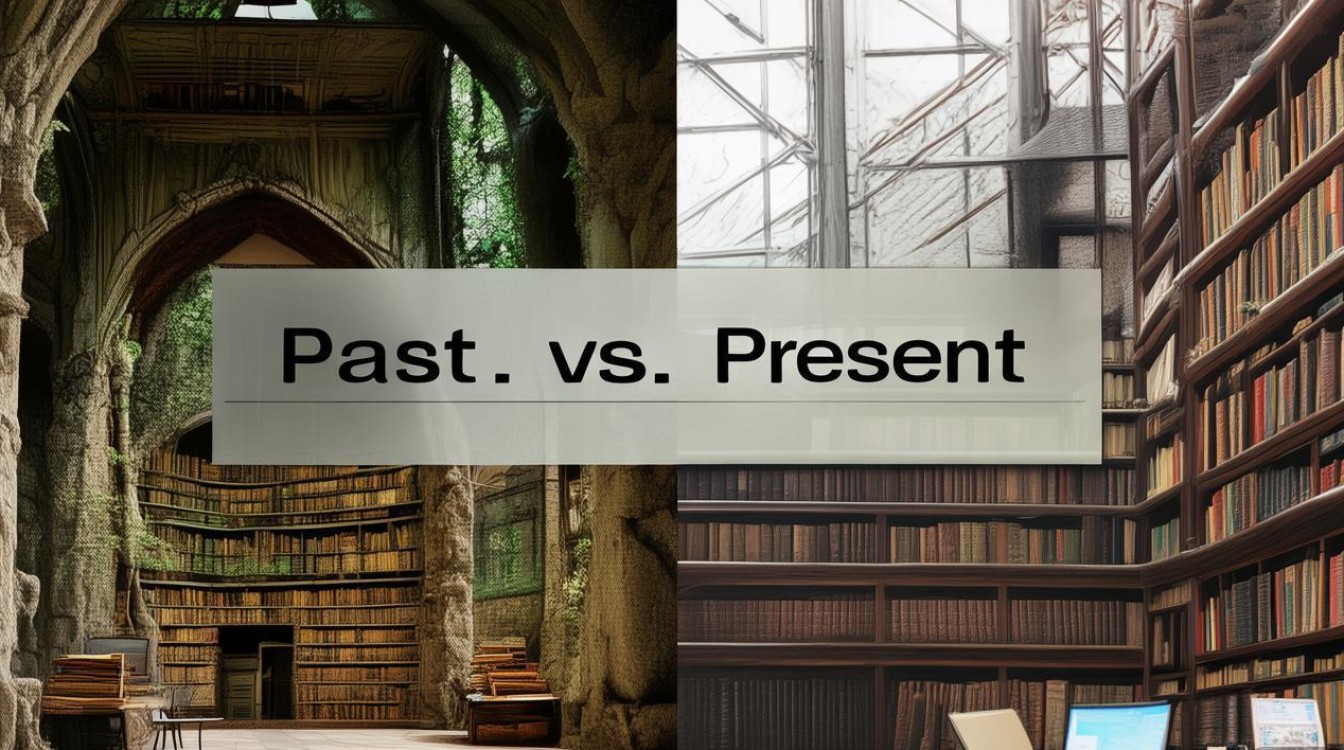

时间的长河奔流不息,从远古的洪荒流向未来的未知,在这条永恒的河流中,“过去”与“是两个最引人注目的坐标,我们常常将它们视为对立的两极:一个是沉寂的、无法改变的故纸堆,另一个是鲜活的、正在创造的当下,这种简单的二元对立是片面的,过去与现在,并非简单的先后顺序,而是一种深刻、复杂、相互成就的辩证关系。唯有深刻理解过去,才能清醒地把握现在;唯有积极地创造现在,才能赋予过去以新的生命与意义。

过去是现在的根基与土壤,为我们的存在提供坐标与养分。

一个民族若忘记历史,便如无根的浮萍,在世界的潮流中迷失方向,个人若割裂与过去的联系,则容易陷入虚无主义的迷茫,过去并非尘封的遗迹,而是我们之所以成为“我们”的源头,它是我们文化的基因,是我们思想的基石,是我们情感的原乡。

从历史中,我们汲取智慧,孔子的“己所不欲,勿施于人”至今仍是处理人际关系的黄金法则;老子的“道法自然”启示我们在快节奏的现代生活中寻求内心的和谐与平衡,这些穿越千年的思想,如同深邃的星辰,为我们在现实的迷雾中指引航向,从历史中,我们获得警示,战争的残酷、王朝的兴衰、人性的幽暗,都以血与泪的教训告诫我们和平的珍贵、改革的必要与道德坚守的重要性,以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失,这面镜子,正是由过去精心打磨而成。

过去也为我们提供了身份认同的归属感,无论是春节的团圆、端午的追思,还是家族的谱系、故乡的方言,这些文化符号将我们与无数先辈紧密相连,让我们在个体生命的短暂之外,感受到一种超越性的、绵延不绝的归属感,没有这份来自过去的滋养,我们的“将是贫瘠而空洞的。

现在是过去的延续与超越,是赋予过去以生命力的唯一途径。

承认过去的价值,绝不意味着我们要沉溺于怀旧,或被历史的包袱所束缚,如果过去只是一味地被供奉和模仿,那它便成了一具没有灵魂的躯壳,只会阻碍我们前进的脚步,真正的尊重,在于“激活”过去,让其在“的土壤中开出新的花朵。

现在是检验过去真理的唯一考场,曾经被视为天经地义的理论,在新的科学发现面前可能被修正;曾经奉为圭臬的社会规范,在新的价值观念冲击下可能被扬弃,我们对过去的传承,不应是全盘照收的“复制”,而应是批判性继承的“再创造”,我们传承“孝”文化,但摒弃其“愚孝”的糟粕,代之以平等、尊重与理解的现代内涵,这种“创造性转化”,正是“赋予“过去”的新的生命力。

现在是书写未来的唯一笔触,我们所做的每一个选择,所说的每一句话,所创造的每一个价值,都在为未来的“过去”添砖加瓦,我们今天的努力,是为了让后人回望我们这个时代时,能看到一个充满希望、不断进步、值得骄傲的“,我们肩负着双重使命:既要无愧于先辈,也要无愧于子孙,我们创造的“,终将成为后代眼中的“历史”,其质量高低,直接取决于我们当下的作为。

我们应秉持一种“继往开来”的智慧,在历史与现实的张力中寻求平衡。

真正的智者,既不会成为“数典忘祖”的虚无主义者,也不会成为“食古不化”的保守派,他们会像一位高明的园丁,深知土地的养分(过去)对于植物生长(的重要性,但更懂得要根据季节的变化(时代的需求)来选择合适的种子、进行科学的灌溉与修剪。

在个人层面,这意味着我们要时常回望,从成功中总结经验,从失败中汲取教训,让过去的经历成为成长的阶梯,我们更要立足当下,勇敢地去尝试、去探索、去创造,用今天的行动去定义自己的人生价值。

在时代层面,这意味着我们要坚定文化自信,从中华五千年的文明宝库中汲取力量,同时也要以开放包容的心态拥抱世界,用现代的语言和科技去诠释传统,让古老的文明在新时代焕发出璀璨的光芒。

过去与现在,是时间之舟的双桨,缺一不可,过去为现在提供了航行的方向和压舱的重量,而现在的奋力划桨,则决定了这艘船将驶向何方,也决定了它在历史长河中留下的航迹是否深刻而有力,让我们以谦卑之心拥抱过去,以昂扬之姿创造现在,在历史的回响中,奏响属于我们这个时代的最强音,我们才能不负先辈,不负时代,更不负我们自己。