为人生“充电”,蓄力前行

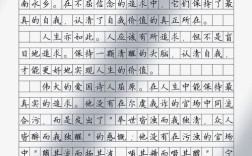

在日新月异的现代社会,“充电”一词早已超越了其最初的物理含义,它不再仅仅是手机、电脑等电子设备获取能量、维持运转的过程,更成为了一个深刻的隐喻,象征着个体在知识、技能和精神层面的持续汲取与自我更新,人生如长河,唯有不断“充电”,方能积蓄前行的力量,在时代的浪潮中破浪前行。

“充电”是个人成长的“必修课”,是应对不确定性的压舱石。

世界在变,知识在迭代,昨日的“铁饭碗”可能成为今日的“紧箍咒”,在这样一个“唯一不变的就是变化”的时代,固步自封无异于坐以待毙,曾经,一份技能或许能伴我们一生;终身学习已成为每个人的生存刚需,一位程序员需要不断学习新的编程语言,一位设计师需要紧跟潮流掌握新的设计软件,一位教师也需要更新教育理念以适应“Z世代”的学生,这种持续的“充电”,不仅是维持职业竞争力的需要,更是保持思维活力、防止思想僵化的内在要求,它让我们在面对新挑战时,不至于束手无策;在面对新机遇时,能够果断抓住,正如手机电量耗尽便会关机,一个人的知识储备和精神能量耗尽,也就失去了应对生活的能力,将学习内化为一种习惯,为自己的大脑和心灵“充电”,是每个人实现自我增值、抵御未来风险的“必修课”。

“充电”是社会进步的“发动机”,是创新与活力的源泉。

一个社会的发展,绝非少数精英的独角戏,而是全体成员共同“充电”、共同进步的交响乐,当“充电”成为一种社会风尚,学习成为一种普遍追求时,整个社会便会充满蓬勃的生机与活力,从“全民阅读”的推广,到各类知识付费平台的兴起,再到社区老年大学的热门,都反映出社会对“充电”的渴望,这种广泛的知识汲取与技能提升,直接催生了创新,当无数个体的知识储备得到扩充,视野得到开阔,新的想法、新的技术、新的模式便会应运而生,从“互联网+”到“人工智能”,从绿色能源到生物科技,每一次重大的社会变革,背后都离不开一个全民“充电”、知识爆炸的时代,一个鼓励学习、崇尚创新的社会,才能在激烈的国际竞争中占据有利地位,实现可持续的繁荣与发展。

“充电”更是时代精神的“导航仪”,是精神世界的“加油站”。

“充电”不仅关乎知识与技能,更关乎精神世界的丰盈与灵魂的滋养,在快节奏、高压力的现代生活中,人们常常感到焦虑、迷茫,精神世界如同“电量不足”的设备,亟需“充电”,这种精神层面的“充电”,可以是阅读一本经典名著,与先贤进行思想的对话;可以是欣赏一场音乐会,让艺术洗涤心灵;可以是投身一项公益事业,在奉献中找到价值感;也可以是与家人朋友深度交流,在情感连接中获得温暖与力量,这些看似“无用”的投入,实则是在为我们的精神世界“充电”,它让我们在物欲横流中保持一份清醒,在遭遇挫折时拥有坚韧的内心,在平凡的生活中发现诗意与远方,一个精神“电量”满格的人,才能拥有更强大的内心力量和更高远的生命格局,活出真正的丰盈与从容。

“充电”是个人安身立命的根本,是社会持续进步的动力,更是时代精神的内核,在这个飞速发展的时代,我们每个人都应成为一名勤奋的“充电者”,既要为大脑充电,不断学习新知,掌握技能;也要为心灵充电,涵养品格,丰盈精神,让我们将“充电”融入日常,以知识为笔,以坚持为墨,为人生这部巨著不断注入新的篇章,从而蓄力前行,不负韶华,不负这个伟大的时代。