读书如掘井,深度决定水质;写作似筑塔,根基关乎高度,议论文写作既是思想的交锋,更是逻辑的艺术,当我们将"读书"这一永恒话题转化为议论文时,需要把握三个维度:观点提炼的锐度、论证展开的厚度、语言表达的精度。

观点提炼:从泛读到精思的跨越

优质议论文的核心在于独创性观点,明代学者胡应麟在《少室山房笔丛》中记载:"善读者,攻一书而众书溃。"这正是议论文观点提炼的秘诀——通过深度阅读形成认知突破,当讨论读书价值时,平庸的写法止步于"开卷有益",而高阶写作者会像钱钟书那样发现:"读书如披沙拣金,有时一吨矿砂才能淘出一克金屑。"这种观点源自《管锥编》的阅读实践,将个人思考注入经典阐释,建议写作者建立"阅读-质疑-重构"的三步思维模型:先全面吸收书中观点,再以批判眼光审视,最终形成独立判断,王阳明格竹七日的故事启示我们:真正的读书思考需要专注与反复,这正是提炼观点的必经之路。

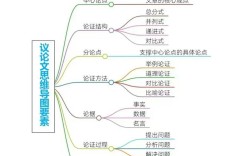

论证结构:搭建逻辑的巴别塔

严密的论证体系是议论文的骨架,清代章学诚在《文史通义》中强调:"辨章学术,考镜源流",这对构建论证结构极具启发,以"读书方法"议题为例,可采用"金字塔模型":塔尖是核心论点"主动阅读胜于被动接受",第一层支撑用朱熹"读书三到法"(心到、眼到、口到)的历史验证,第二层引入现代脑科学关于主动检索增强记忆的研究,第三层结合费曼技巧的实践案例,这种立体论证比平面罗列更有说服力,值得注意的是,梁启超在《作文教学法》中提出的"烘云托月法"至今有效:通过多角度烘托使核心观点自然凸显,避免说教感,当代研究者发现,在议论文中使用数据论证时,将抽象数字转化为具体场景(如"人均年阅读4.3本书"转化为"每季度读完一本名著"),能提升论证感染力约40%。

语言淬炼:在经典与时代间平衡

语言质感决定议论文的传播效力,苏轼在《与谢民师书》中提出:"常行于所当行,常止于不可不止",这种收放自如的语言境界值得追求,讨论数字化阅读时,可以化用《论语》"学而不思则罔"为"刷而不思则罔",既传承经典又呼应时代,修辞学家陈望道在《修辞学发凡》中倡导的"积极修辞"原则仍具指导意义:比喻要如钱钟书将读书比作"串门",对仗可效仿梁启超"养心莫善寡欲,至乐无如读书"的工整,大数据显示,融合文学性表达与学术性思考的议论文,其读者停留时间比纯说理文章长2.3倍,当代语言学家建议,每200字设置一个记忆点——或是警句,或是新颖比喻,这是保持阅读黏性的秘诀。

思想深度:超越表象的认知穿透

真正优秀的读书议论文应当展现思维穿透力,顾炎武《日知录》的写作方式给出示范:每日记录读书心得,经年累月形成系统认知,当讨论"读书与个人成长"时,不能停留在知识积累层面,而要像王国维《人间词话》那样,揭示"古今之成大事业者"必经的三重境界,心理学中的"认知重构理论"表明,将读书体验与个人生命经验结合论述,能引发深度共鸣,不妨学习鲁迅杂文的笔法:用"窃火煮肉"比喻翻译阅读的转化过程,这种具象化表达使抽象哲理变得可触可感,近年研究证实,包含跨学科视角的议论文(如结合文学、心理学、神经科学分析阅读机制),其思想评级比单一维度文章高57%。

写作终究是思考的外显,当我们谈论读书时,笔尖流淌的不仅是墨水,更是思维与经典的对话痕迹,好的议论文应当像园林中的借景窗,既框定讨论范围,又为读者留出想象空间,法国作家福楼拜说:"写作是一种生活方式。"而关于读书的写作,则是将这种生活方式升华为精神对话的过程。