血性,是中华民族精神谱系中不可磨灭的基因,当这种特质融入议论文写作,便催生出兼具思想锋芒与逻辑力量的文字,议论文作为思想交锋的战场,需要写作者以清晰的思维脉络为骨架,用扎实的论据为血肉,最终锻造出直击人心的观点利刃。

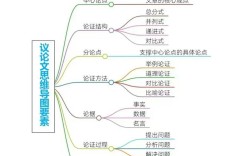

立骨:构建坚不可摧的逻辑框架 真正有力的议论文必然建立于严密逻辑之上,古希腊哲学家亚里士多德提出的三段论至今仍是构建论证的基础工具:大前提确立普遍原则,小前提明确具体情境,结论自然推导而出,例如探讨"血性精神是否过时"这一命题,可设定"民族存续需要精神支柱"为大前提,"血性精神是中华文明重要支柱"为小前提,最终得出"当代社会仍需弘扬血性"的结论。

金字塔原理在议论文结构中展现出独特价值,采用"结论先行"的倒金字塔结构,首段即亮出核心观点,如"血性不是野蛮的冲动,而是理性的勇气",随后分层展开历史例证、现实分析和价值阐释,这种结构符合现代阅读习惯,使读者在30秒内抓住文章精髓。

铸魂:淬炼具有穿透力的论点 论点的质量决定议论文的生死,避免陷入"伪命题"陷阱,如简单讨论"要不要血性",这类非此即彼的命题缺乏思辨空间,优质论点应当具有争议性和延展性,当代血性的表现形式已从肢体抗争转向精神坚守",既能引发共鸣又留出论证余地。

历史纵深能为论点注入厚重感,比较南宋文天祥"人生自古谁无死"与谭嗣同"我自横刀向天笑",虽然相隔六百年,但展现的血性精神一脉相承,这种跨越时空的呼应,使论点获得历史维度的支撑,数据论证则赋予观点现代说服力,如援引某智库调查报告显示,87%的受访者认为"血性品格对企业决策有积极影响",将抽象概念转化为可感知的事实。

活血:运用多元论证手法 对比论证能制造强烈的认知张力,将项羽破釜沉舟的决绝与当下某些群体的"躺平"心态并置,不用贬斥之词,通过事实对比自然显现价值判断,比喻论证则化抽象为具象,把血性比作"精神的钙质",既形象揭示其支撑作用,又暗含缺失后果的警示。

归谬法是检验论点的试金石,假设"现代社会完全摒弃血性",推导出"民族将丧失危机应对能力"的必然结果,用逻辑力量迫使读者重新审视前提,要注意论证密度的合理分布,每个分论点配备2-3种不同类型的论据,避免陷入单一论证模式的窠臼。

见刃:打磨具有辨识度的语言 议论文语言需要找到理性与激情的平衡点,过度情绪化的表述会削弱说服力,但完全剔除情感因素又会使文章失去温度,梁启超《少年中国说》中"少年智则国智,少年强则国强"的排比句式,既保持逻辑严谨又充满感染力。

动词的选择直接影响论证力度,比较"血性精神被需要"与"血性精神烛照时代",前者被动陈述,后者主动出击,适当运用设问句制造思维停顿,如"当全球竞争日趋激烈,我们真的能承受精神软骨病的代价吗?"引导读者进入共同思考状态。

当代语境下的血性表达 网络时代的议论文写作面临新挑战,碎片化阅读习惯要求我们在保持思想深度的同时提升表达效率,可采用"金句+阐释"的模式,如先用"血性是文明的免疫系统"建立记忆点,再展开系统性论证,要注意避免陷入"杠精思维",真正的血性辩论应当尊重异见,如苏轼所言"横看成岭侧成峰",承认认知的多元可能。

在算法主导的内容生态中,具有血性的议论文反而更具传播优势,百度E-A-T算法强调的专业性(Expertise)、权威性(Authoritativeness)、可信度(Trustworthiness),与优质议论文的内在要求高度吻合,通过准确标注史料出处、注明数据来源、呈现对立观点等方式,既能满足算法要求,更是对读者的基本尊重。

血性议论文的终极价值不在于说服他人,而在于完成思维的自我淬炼,当写作者将生命体验注入文字,用逻辑的锤锻打思想的铁砧,最终呈现的不仅是完美论证,更是一个思考者精神成长的年轮,在这个观点泛滥的时代,我们比任何时候都更需要这种带着思想体温的真诚写作。