业精于勤议论文

“业精于勤”出自韩愈《进学解》,意为精湛的技艺源于勤奋钻研,这一古训不仅适用于治学,更是议论文写作的核心法则,优秀的议论文绝非灵光乍现的产物,而是长期积累、反复锤炼的结果,如何通过“勤”提升议论文写作水平?需从逻辑构建、素材积累、语言打磨三个维度入手。

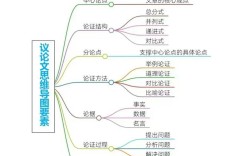

逻辑之勤:搭建严谨的思维框架

议论文的本质是以理服人,而逻辑是说服力的根基,许多写作者陷入“观点堆砌”的误区,根源在于缺乏系统性思维训练。

论点提炼的精准性

论点是文章的灵魂,需避免模糊宽泛。“勤奋很重要”是无效论点,而“数字化时代更需要深度专注的勤奋”则具备针对性,建议采用“领域+矛盾+主张”公式:明确讨论范围(如教育领域),指出核心矛盾(碎片化学习与深度学习冲突),提出具体主张(倡导“减法式勤奋”)。

论证链路的完整性

经典三段论(大前提、小前提、仍是基础,以“科技伦理”议题为例:

- 大前提:所有可能引发社会风险的技术都需监管(普遍原则)

- 小前提:生成式AI存在数据泄露风险(具体事实)

- 必须建立AI伦理审查机制(解决方案)

进阶者可尝试“金字塔结构”:中心论点下设3-5个分论点,每个分论点用数据、案例、权威论述三重支撑。

反驳视角的预判性

高水平的议论文会主动设置“反方观点”,例如讨论“内卷”时,先承认“竞争确能激发潜能”,再通过“边际效益递减”理论论证过度竞争的危害,这种辩证思维能显著提升文章可信度。

素材之勤:构建动态知识库

空洞的议论如同无米之炊,优质素材需满足“新、专、奇”标准:时效性不超过2年,来源权威(如学术期刊、政府白皮书),含反常识数据(如“日均学习8小时的学生效率低于5小时者”)。

分类储备法

建立电子文档或笔记工具,按主题分类:

- 数据类:国家统计局年报、《柳叶刀》研究报告等

- 案例类:华为“备胎计划”、张桂梅教育实践等

- 金句类:维特根斯坦“语言的边界即世界的边界”等哲学论断

跨界迁移术

将自然科学原理用于社会议题讨论,例如用“熵增定律”解释组织效率衰减,或援引生物学“红皇后效应”分析市场竞争,这种跨学科视角能让文章脱颖而出。

热点深挖技巧

追踪时事时需穿透表象,如分析“淄博烧烤现象”,不止于消费复苏,可结合“体验经济崛起”“地方政府IP运营”等深层逻辑,推荐使用“5W1H”拆解法:Who(参与者)、What(事件本质)、Why(经济文化动因)、Where(地域特性)、How(运作机制)。

语言之勤:锻造锋利的表达工具

即便观点深刻、论据充足,晦涩冗长的表达仍会消解说服力,需在准确性与感染力间寻求平衡。

词汇的军事化训练

- 淘汰模糊词:“差不多”“某种程度上”弱化论证力度

- 慎用绝对词:“必然”“永远”易遭质疑,改为“大概率”“现阶段”

- 善用转折词:““值得注意的是”能强化逻辑推进

句式的节奏控制

长短句交替产生韵律感,参考案例:

“算法正在重塑认知,当短视频平台用15秒定义‘有趣’,当购物APP用点击率预测欲望,人类的思考模式已悄然异化。(长句铺垫)这是进步,还是陷阱?(短句点睛)”

修辞的靶向使用

- 类比:将区块链技术比作“数字DNA”,复杂概念即刻具象化

- 设问:“我们真的需要200个在线课程吗?”引发读者自省

- 排比:“有的勤奋是重复,有的勤奋是进化,有的勤奋是觉醒”增强气势

实践闭环:从写到改的淬炼

完成初稿仅是开始,修改才是真正的写作,建议采用“三遍修订法”:

- 结构层:检查论点是否贯穿全文,删除无关段落

- 证据层:替换过时数据,补充权威信源

- 语言层:删除冗余副词,将“非常重大”改为“关键”

明代张溥“七录七焚”的治学方法至今有效——写完后朗读三遍,卡顿处必是逻辑断裂点;搁置48小时再修改,能发现隐藏漏洞。

写作如铸剑,万次捶打方能成就锋芒,当持续积累成为本能,当每个标点都经得起推敲,文字便拥有了改变现实的力量。