熟能生巧:通往卓越的必经之路

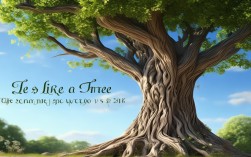

中国有句古训,言简意赅,意蕴深远——“熟能生巧”,这四个字,仿佛一把钥匙,开启了无数通往成功与卓越的大门,它不仅仅是一句挂在嘴边的劝学箴言,更是一条颠扑不破的真理,揭示了从平凡走向非凡的根本路径,在我看来,“熟能生巧”是量变引发质变的哲学,是意志与汗水的结晶,更是我们每个人在人生旅途中不可或缺的修行。

“熟能生巧”是量变积累,最终引发质变的朴素哲学。 任何一项技能的掌握,都不是一蹴而就的神话,而是无数重复练习的必然结果,正如古语所言:“读书百遍,其义自见。”初读一篇文章,我们或许只能识得字面,理解浅层含义,但当我们反复诵读,逐字逐句地品味,感受文章的韵律与气势,理解作者的情怀与思绪时,那些原本晦涩的句子便会豁然开朗,文章的灵魂仿佛与我们的思想产生了共鸣,这便是“熟”的力量,它通过量的不断叠加,最终引发了质的飞跃,从“知其然”到“知其所以然”,再到“知其所以必然”,这个过程没有捷径,唯有依靠“熟”的积累,正如数学家华罗庚所言:“聪明在于勤奋,天才在于积累。”这积累的过程,正是“熟能生巧”最生动的注脚。

“熟能生巧”是意志磨砺,汗水浇灌出的智慧之花。 “熟”的背后,是日复一日的坚持,是枯燥乏味的重复,是面对失败的百折不挠,这个过程,无疑是对意志力的严峻考验,著名书法家王羲之,临池学书,将池水都染成了墨色,方有“书圣”之美誉;京剧大师梅兰芳,眼神本不灵动,便通过注视飞翔的鸽子与水中游鱼,最终练就了一双“会说话的眼睛”,他们所达到的“巧”,是旁人眼中的天赋与灵感,但背后却是常人难以想象的“熟”的付出,这种付出,不是机械的复制,而是一种带有思考的刻意练习,在每一次重复中,反思不足,优化方法,调整策略,才能让“熟”真正通向“巧”,可以说,没有汗水的浇灌,意志的磨砺,所谓的“巧”不过是空中楼阁,虚无缥缈。

“熟能生巧”是人生的修行,适用于每一个领域与时代。 无论是古代的庖丁解牛,还是现代的程序员敲击代码;无论是运动员的千百次训练,还是外科医生的精准操刀,其成功的核心法则,都离不开“熟能生巧”,在当今这个信息爆炸、节奏飞快的时代,人们往往追求速成,渴望找到“成功的捷径”,浮躁与投机取巧,只会让我们在浅尝辄止中迷失方向,真正的核心竞争力,永远建立在深厚的专业功底之上,而这份功底,正来源于对“熟”的极致追求,AI可以模仿,但难以创造;算法可以分析,但难以共情,人类的价值,恰恰在于通过千锤百炼,将技艺内化为直觉,将知识升华为智慧,达到一种炉火纯青的“巧”境。

诚然,我们并非要否定天赋的重要性,天赋或许是起点,决定了一个人能走多快,但“熟能生巧”则决定了一个人能走多远,没有后天的勤奋与努力,再高的天赋也只会被白白浪费,反之,即使起点平凡,只要我们秉持“熟能生巧”的信念,以滴水穿石的毅力,在选定的道路上深耕细作,同样可以抵达卓越的彼岸。

“熟能生巧”不仅是一种学习方法,更是一种人生态度,它教会我们沉下心来,戒骄戒躁,在平凡的重复中寻找不凡的规律,让我们以“熟”为舟,以“勤”为桨,在人生的广阔海洋中,划向那名为“巧”与“卓越”的彼岸,因为我们坚信,当量变积累到极致,质变的光芒必将照亮前行的路。