回归经典,在喧嚣中寻找永恒的坐标

在这个信息爆炸、节奏飞快的时代,我们被裹挟在一浪高过一浪的潮流之中,网红景点昙花一现,流行歌曲转瞬即逝,热搜话题更是日日刷新,当一切都在追求“短、平、快”的即时满足时,一个古老而厚重的词汇——“经典”,似乎正与我们渐行渐远,越是身处喧嚣,我们越需要回望经典,因为它是穿越时空的永恒坐标,是我们安顿心灵、塑造精神的坚实根基。

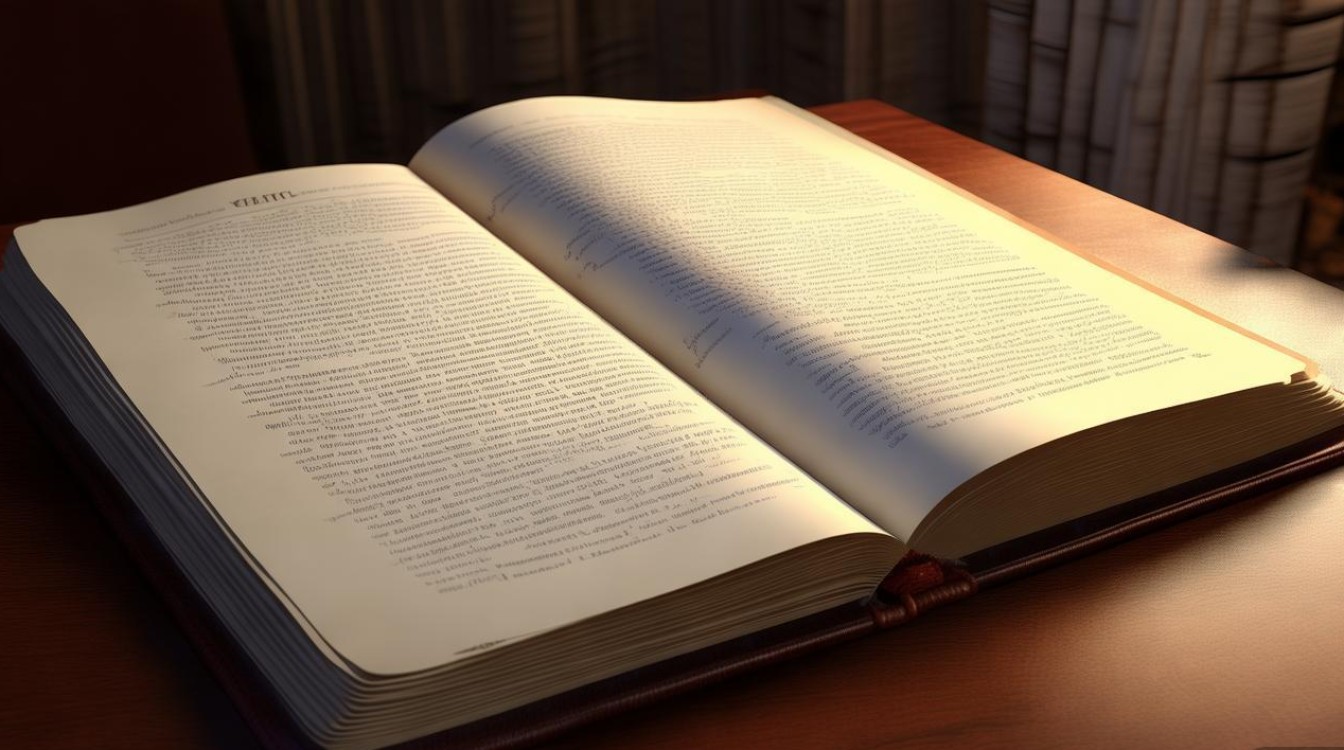

何为经典?经典并非束之高阁的古董,也非故纸堆里的陈词滥调,它是经过时间淘洗与岁月沉淀,依然能焕发生命力的伟大作品。一部《红楼梦》,描绘了封建大家族的兴衰荣辱,更写尽了人世间的悲欢离合与人性百态,我们从中看到的,不仅仅是宝黛的爱情悲剧,更是对生命、命运与社会的深刻洞察,一首李白的《将进酒》,千年之后读来,依然能感受到“天生我材必有用”的豪情与“与尔同销万古愁”的洒脱,这种超越时空的共鸣,正是经典的魅力所在,它不是某个特定时代的产物,而是对人类共通情感与永恒命题的深刻回应,正如卡尔维诺所言,经典是“那些你经常听人说‘我正在重读……’而不是‘我正在读……’的书”。

为何要读经典?经典是我们精神的“压舱石”与“定盘星”。在碎片化阅读盛行的今天,我们的思维变得零散而浅薄,算法推送的信息投喂着我们的偏好,将我们困在“信息茧房”之中,久而久之,我们失去了独立思考的能力与深度阅读的耐心,而经典,恰恰是治愈这种时代病的良药,它要求我们静下心来,沉浸其中,与伟大的灵魂进行对话,阅读《论语》,我们能领悟孔子“仁”与“礼”的智慧,学会如何在复杂的社会中安身立命;品读《战争与和平》,我们能托尔斯泰的宏大叙事中,感受历史的脉搏与个体在命运洪流中的挣扎,经典以其思想的深度、艺术的精度与情感的温度,构筑起我们内心的秩序,赋予我们抵御浮躁的定力,让我们在纷繁复杂的世界中,不迷失方向。

有人或许会问:经典是否已经过时?在今天,我们还需要读经典吗?答案是肯定的,经典的价值,正在于其“常读常新”的特性。不同的时代,不同的读者,都能从经典中汲取新的养分,年少时读《水浒传》,看到的是江湖的快意恩仇;中年时再读,看到的则是社会的残酷与人性的复杂,在今天这个充满不确定性的世界里,我们从《庄子》的“逍遥游”中寻找内心的超脱;在面临价值困惑时,我们从《道德经》的“上善若水”中领悟处世的智慧,经典并非提供现成的答案,而是为我们提供了思考的框架与视角,它像一座取之不尽的宝库,每一次开启,都能发现新的宝藏,帮助我们理解当下,预见未来。

诚然,我们不必排斥一切流行文化,流行文化有其时代活力,能反映当下的社会情绪,但我们更应该警惕,不能让浅薄的娱乐消解了严肃的思考,不能让转瞬即逝的喧嚣淹没了永恒的回响,作为新时代的青年,我们肩负着传承与创新文化的使命,回归经典,不是要我们复古守旧,而是要站在巨人的肩膀上,汲取前人的智慧,从而更好地认识我们所处的时代,并创造属于我们这个时代的“未来经典”。

让我们暂时放下手机,关掉纷繁的推送,为自己留一段安静的时光,去翻开一本泛黄的书,去与苏格拉底辩论,去随杜甫登高望远,去聆听莎士比亚的咏叹,在经典的世界里,我们将找到对抗浮躁的勇气,获得精神成长的养分,在喧嚣的时代中,为自己确立一个永恒的、向上的坐标,这,不仅是对个人精神的滋养,更是对一个民族文化根脉的守护与延续。