学而不思则罔,思而不学则殆——论学与思的辩证统一

在人类求知的漫漫长河中,“学”与“思”如同车之两轮、鸟之双翼,相辅相成,缺一不可,孔子有言:“学而不思则罔,思而不学则殆。”这句古老的箴言,精辟地揭示了学与思之间深刻的辩证关系,至今仍是指导我们治学、求知、成长的至理名言。

学是思之基,为思提供源头活水。

“学”是知识的积累,是信息的输入,它如同为我们开凿一口深井,唯有不断汲取前人智慧的甘泉,我们的思想之树才能根深叶茂,茁壮成长,没有广博的学识作为基础,思考便会成为无源之水、无本之木,最终陷入空洞、虚妄的境地。

试想,一个从未读过历史的人,如何能对“兴衰更替”进行深刻的反思?一个不懂数学公式的人,又怎能凭空推导出精妙的定理?牛顿若非站在伽利略、开普勒等巨人的肩膀上,通过对前人天文观测数据和力学定律的“学”,又怎能独自悟出万有引力?知识的海洋浩瀚无垠,前人的探索为我们铺就了阶梯,通过学习,我们得以站在巨人的肩膀上,以最短的时间获取最精华的智慧,从而为独立思考提供了坚实的平台和丰富的素材,学是思的“地基”,地基不牢,大厦难成。

思是学之魂,为学赋予生命与深度。

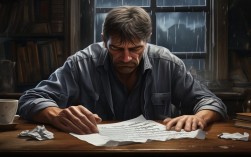

如果学习仅仅停留在被动接收、机械记忆的层面,知识便如同一堆死水,无法流动,更无法创造,这时,“思”便显得至关重要。“思”是知识的消化、整合与升华,是信息的深度加工,它如同一位技艺精湛的工匠,将零散的砖石(知识)精心雕琢、巧妙布局,最终建成一座宏伟的思想殿堂。

孔子曰:“学而不思则罔。”“罔”即迷惑、受骗,如果学习时不动脑筋,不加辨别,就会全盘接受,人云亦云,成为知识的“搬运工”而非“主人”,真正的学习,必须伴随着批判性思维,我们要问“为什么是这样?”“有没有其他可能?”“这个理论在新的情境下还适用吗?”正是通过这样的思考,我们才能将书本上的死知识转化为自己的活智慧,才能从已知中发现未知,从现象中洞察本质,思是学的心脏,唯有心脏有力搏动,知识的生命才能焕发出真正的活力。

学与思的交融,方能成就真知与创造。

学与思的最高境界,二者的交融与统一,这就像一场完美的双人舞,学是舞者的步伐,扎实而稳健;思是舞者的灵魂,灵动而富有激情,二者相互配合,方能跳出令人惊叹的华美乐章。

在科学领域,爱因斯坦既是勤奋的“学”者,深入研究了经典物理学的成果,更是卓越的“思”者,他敢于对牛顿的绝对时空观提出质疑,通过思想实验,最终创立了相对论,这是“学”与“思”完美结合的典范,在人文领域,苏轼“博观而约取,厚积而薄发”,他遍读经史子集,却在诗词中融入了自己对人生、社会的独特感悟与哲学思考,其作品之所以能流传千古,正在于其学养之深厚与思想之深邃。

对于我们普通人而言,如何践行“学”与“思”的统一?要养成“带着问题学”的习惯,在学习新知识前,先预设疑问,让思考贯穿始终,要勤于“复盘”与“,学完一个章节、一本书后,主动梳理逻辑框架,提出自己的见解,甚至与作者进行“隔空对话”,要勇于“质疑”与“实践”,不盲从权威,敢于挑战现有观点,并通过实践来检验自己的思考成果。

“学”与“思”是求知过程中不可分割的两个方面,学是思的基础,为思提供养料;思是学的升华,为学指明方向,二者如同阴阳相济,缺一不可,在信息爆炸的今天,我们更应警惕“学而不思”的知识焦虑,也要防止“思而不学”的空想主义,唯有将学与思紧密结合,以学促思,以思领学,我们才能真正摆脱“罔”与“殆”的困境,在人生的道路上不断探索,最终抵达智慧的彼岸,成就一个更加深刻、丰盈的自我。