重塑信任之桥:构建和谐医患关系的思考

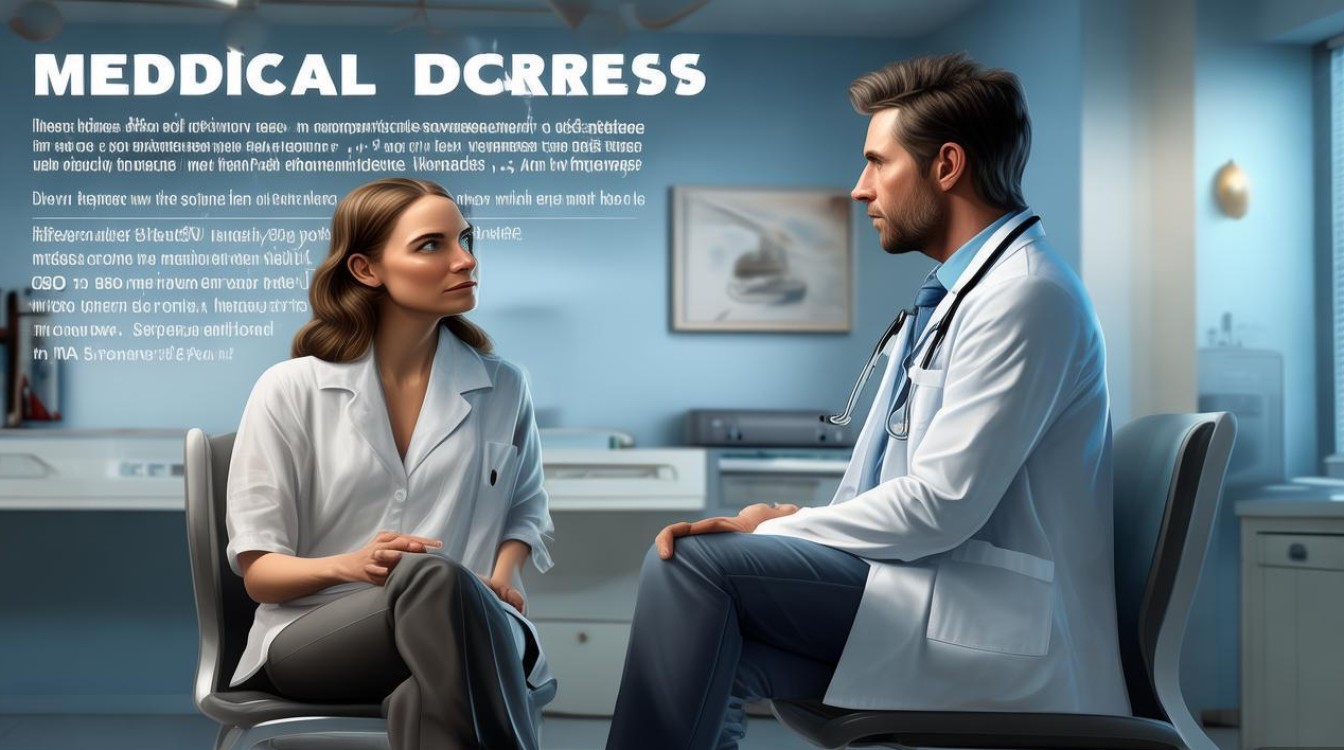

医者仁心,患者托命,医患关系,本应是生命与健康之间最纯粹、最温暖的信任桥梁,在当下社会,这座桥梁时常被误解、焦虑与冲突的阴霾所笼罩,从“医闹”事件的偶有发生,到社交媒体上对医疗纠纷的热议,医患关系已成为一个备受瞩目的社会议题,冰冷的现实背后,是多方因素的交织,要重塑这座信任之桥,需要医者、患者、社会乃至制度的共同努力,回归其本真的价值。

现状审视:信任缺失下的“双输”困局

当前医患关系的紧张,呈现出一种令人痛心的“双输”困局。

对患者而言,他们正经历着信息不对称下的焦虑与无助,面对专业壁垒高耸的医学领域,患者往往处于弱势地位,他们对疾病的恐惧、对治疗效果的过高期望,以及对医疗费用、医疗风险的担忧,极易转化为对医生的不信任,当治疗结果未达预期时,这种不信任便可能激化为怨恨与冲突,将本应是“战友”的医生推向对立面。

对医者而言,他们则在“神圣”与“高危”的双重身份中挣扎,社会对医生有着“白衣天使”的崇高期待;日益增多的暴力伤医事件和繁重的医疗负担,让他们身心俱疲,甚至产生“防御性医疗”——为了避免纠纷而进行一些不必要的检查,这不仅浪费了医疗资源,更偏离了救死扶伤的初心,这种职业环境的恶化,最终损害的将是整个社会的健康福祉。

根源剖析:多维因素交织的复杂症结

医患矛盾的根源并非单一,而是医学、社会、制度等多重因素交织的复杂症结。

医学本身的局限性与信息不对称是客观基础。 医学不是万能的,充满了不确定性和风险,但许多患者及其家属对现代医学抱有不切实际的幻想,认为“花了钱就一定能治好”,这种对医疗效果的“绝对化”认知,与医学现实的“概率性”特征之间存在着巨大鸿沟,一旦事与愿违,便容易归咎于医生的责任。

医疗资源分配不均与“看病难、看病贵”是现实催化剂。 优质医疗资源集中在大城市、大医院,导致“人满为患”的现象普遍,医生在超负荷工作下,难以与每位患者进行充分沟通,容易让患者产生“被敷衍”的感觉,高昂的医疗费用给许多家庭带来沉重经济压力,当付出巨大代价却未能获得满意结果时,情绪的宣泄便不可避免。

沟通渠道的缺失与信任机制的弱化是直接推手。 在快节奏的诊疗过程中,医生与患者之间缺乏有效、耐心的沟通,患者听不懂专业术语,医生也无暇解释病情细节,信息传递的错位是误解的温床,一旦发生纠纷,公正、高效、透明的第三方调解和鉴定机制尚不完善,患者往往感觉维权无门,只能采取极端方式。

媒体的片面报道与舆论场的放大效应是重要诱因。 部分媒体为了追求点击率,倾向于放大报道个别极端的医患冲突事件,将个别医生的过错扩大为整个群体的污名化,塑造了“无良医院”与“冷漠医生”的刻板印象,进一步侵蚀了社会对医疗行业的信任基础。

出路探寻:多方合力,重建信任之桥

化解医患矛盾,重塑和谐关系,是一项系统工程,需要政府、医疗机构、医务人员、患者及社会公众协同发力。

第一,回归医学人文,强化医者沟通艺术。 医疗的本质是“人学”,医学院校应加强人文教育,培养医者的同理心和沟通能力,在临床实践中,医生应多一份耐心,用患者能理解的语言解释病情、治疗方案及可能的风险,尊重患者的知情权和选择权,让诊疗过程充满“温度”。

第二,优化制度设计,保障医患双方权益。 政府应加大对公共卫生事业的投入,合理配置医疗资源,推进分级诊疗,缓解“看病难”问题,加快建立覆盖全民的、可持续的社会医疗保障体系,减轻患者“看病贵”的负担,更重要的是,必须完善医疗纠纷处理机制,建立独立、公正的医疗事故鉴定与调解体系,依法严惩“医闹”行为,为医生执业创造安全的环境,为患者维权提供畅通的渠道。

第三,提升公众素养,构建理性就医观念。 社会应通过科普宣传,引导公众正确认识医学的局限性与风险,理解医生的职业辛劳,建立合理的就医预期,患者应学会信任医生,积极配合治疗,通过合法途径解决分歧,媒体也应承担起社会责任,进行客观、全面的报道,成为弥合分歧而非激化矛盾的桥梁。

第四,拥抱技术变革,促进信息透明共享。 积极利用互联网、大数据等技术,发展智慧医疗,通过线上问诊、电子健康档案、医疗信息平台等方式,增进医患沟通,提高诊疗效率,透明的信息有助于消除猜疑,让患者对自己的健康状况有更清晰的了解,从而建立更牢固的信任。

医患关系的和谐,是社会文明与进步的标尺,它关乎每个人的生命健康,也关乎社会的和谐稳定,重建信任之桥,需要我们放下偏见,回归初心,当医者怀揣仁心,患者报以理解;当制度提供保障,社会给予宽容;当沟通取代隔阂,信任消融猜疑,那座承载着生命希望与人文关怀的桥梁,必将坚不可摧,连接起医者与患者最温暖的守护。