于无声处听惊雷:论家规的时代价值与传承

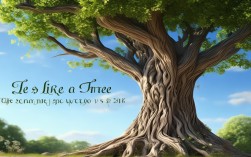

“没有规矩,不成方圆。”这句古老的谚语,道出了人类社会秩序构建的基石,而将这宏大的“规矩”具象化、生活化的,莫过于“家规”,家规,是一个家族或家庭内部世代相传的行为规范与价值准则,它如同一棵大树的根系,虽深埋地下,却无声地滋养着树干、枝叶,决定着家族的生命力与品格,在日新月异的现代社会,我们或许不再需要严格遵循封建时代的繁文缛节,但家规所蕴含的智慧与精神,其时代价值非但没有褪色,反而愈发值得我们深思与传承。

家规是家族精神的“压舱石”,是传承价值的“定盘星”。 一个家庭的家规,往往是其核心价值观最直接、最凝练的体现,它可能是一句简单的“诚实守信”,也可能是一套复杂的“耕读传家”体系,无论形式如何,其核心都在于塑造家庭成员的品格与人格,回望历史,那些绵延百年的名门望族,无一不拥有严格而鲜明的家规,从《颜氏家训》的“勉学”“风操”,到《曾国藩家书》的“勤孝谦”三字诀,这些家规如同一座座灯塔,指引着家族成员在人生的航程中不迷失方向,它们将“仁、义、礼、智、信”等普世价值,内化为每个家庭成员的行为自觉,使得家族精神得以跨越时空,代代相传,家规,正是这种精神传承最有效的载体,它让无形的价值变得有形,让抽象的道德变得可感。

家规是个人成长的“导航仪”,是培养自律的“磨刀石”。 家庭是人生的第一所学校,父母是第一任老师,而家规,则是这所学校里最重要的“校规”,在孩子的成长过程中,家规的作用并非是冰冷的束缚,而是温暖的引导,规定作息时间,是为了培养自律与责任感;要求餐桌礼仪,是为了学会尊重与感恩;鼓励分担家务,是为了理解劳动与奉献,这些看似微小的规定,在日复一日的坚持中,如春雨般“润物细无声”,塑造着孩子的行为习惯与价值取向,一个在良好家规中成长的孩子,更懂得边界感,更有同理心,也更能适应社会规则,他明白自由并非随心所欲,而是建立在自律与责任之上的,家规不是扼杀天性的牢笼,而是通往独立与成熟的阶梯。

我们必须清醒地认识到,家规的生命力在于“与时俱进”,而非“固步自封”。 时代在变,社会在变,家庭结构与观念也在变,过去那种强调绝对权威、等级森严的“父为子纲”式家规,显然已不合时宜,现代家庭关系更趋向于平等与民主,家规的制定也应是家庭成员共同商议、共同遵守的契约,如果家规沦为家长意志的专制工具,它只会引发逆反与疏离,失去其应有的教育意义,新时代的家规,应从“命令式”转向“引导式”,从“惩罚式”转向“激励式”,它应该更具包容性,鼓励家庭成员表达不同意见;它应该更具开放性,尊重个体发展的多样性,与其规定“必须学医”,不如鼓励“追求热爱,勇于探索”;与其强调“不准顶嘴”,不如倡导“有效沟通,相互理解”,这样的家规,才能在尊重个性的同时,凝聚家庭的向心力。

更进一步看,家规的传承不应止于家庭内部,更应内化为一种“家风”,辐射社会。 当一个家庭将“勤俭节约”的家规内化为家风,这个家庭的成员在社会生活中自然会珍惜资源,反对浪费;当一个家庭将“与人为善”的家规内化为家风,这个家庭的成员在与人交往时自然会谦和友善,乐于助人,无数个这样的家庭,汇聚起来,便构成了整个社会的道德风尚,家规是起点,家风是过程,而良好的社会风气,则是其必然的结果,重视家规建设,不仅是对家庭负责,更是对社会负责。

家规绝非尘封的故纸堆,而是流淌在家庭血脉中的文化基因,它以无形的力量,塑造着有形的人格与未来,在今天这个价值多元、信息爆炸的时代,我们比任何时候都更需要回归家庭,重拾家规,我们需要的,不是僵化的教条,而是充满智慧与温度的引导;不是专制的统治,而是平等对话的契约,让我们用心制定并守护属于自己家庭的“家规”,让它成为传承美德的港湾、滋养心灵的沃土,最终汇聚成推动社会文明进步的磅礴力量,于无声处,我们终将听见家规所激起的,那穿越时空的文明惊雷。