当“地铁丢书”遇上现实:一场文化秀的得与失

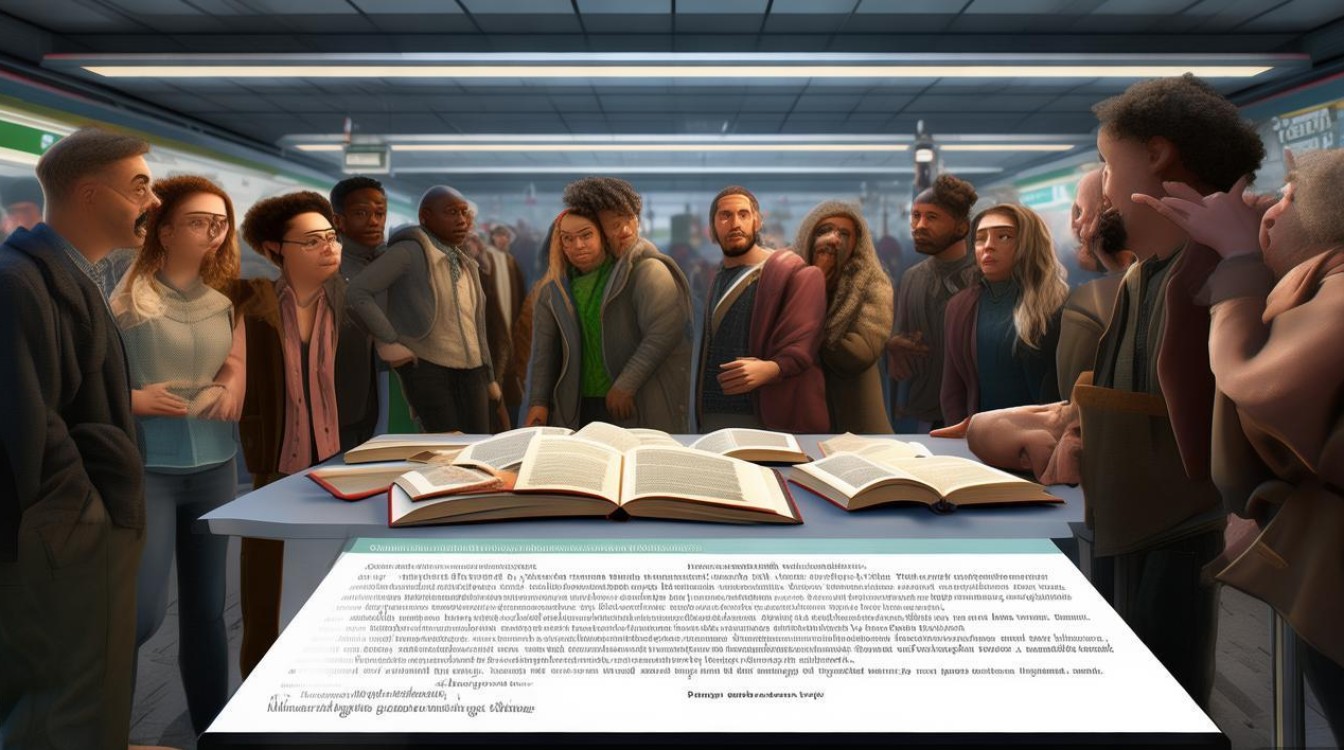

近年来,以“地铁丢书”为代表的一系列城市文化活动,如“漂流瓶”、“口袋图书馆”等,曾一度在社交媒体上掀起热潮,人们将精心挑选的书籍留在地铁、咖啡馆等公共场所,并附上标签,鼓励下一位读者拾取、阅读、再传递,这一活动初衷美好,旨在倡导全民阅读,让知识在城市中流动,为快节奏的都市生活注入一缕书香,当浪漫的情怀撞上冰冷的现实,我们不禁要问:这场精心策划的文化“行为艺术”,究竟是唤醒阅读的星火,还是一场自嗨式的“文化秀”?

我们必须肯定“地铁丢书”活动积极的社会意义与价值。

从动机上看,它无疑是一次成功的公共议题设置,活动将“阅读”这一略显严肃的个人行为,包装成一种时尚、有趣的社交游戏,极大地降低了公众的参与门槛,通过名人效应和网络传播,它迅速吸引了大量关注,让“读书”这个话题重回大众视野,起到了极佳的“破冰”作用,对于许多被手机屏幕绑架的都市人而言,这无疑是一次温柔的提醒:在数字化的洪流中,纸质阅读依然拥有不可替代的质感与深度。

从实践层面看,它确实为部分人带来了惊喜与感动,一位通勤者在疲惫的旅途中偶然拾得一本好书,或许就能点亮他/她一天的心情,甚至开启一段新的阅读旅程,这种“知识漂流”的模式,打破了传统图书馆的时空限制,将书籍从书架的束缚中解放出来,使其成为连接陌生人的情感纽带,在这个意义上,每一本被传递的书,都像一个小小的善意信使,在钢筋水泥的城市森林中,传递着人与人之间的信任与温暖。

当我们拨开浪漫的外衣,审视其现实困境时,便会发现这场“文化秀”的诸多尴尬与局限。

其一,形式大于内容,活动易沦为“打卡式”的表演。 许多参与者并非真正出于分享阅读的热爱,而是将其视为一种彰显个人品味、获取社交货币的“时尚任务”,书籍的选择流于表面,内容深度不足,甚至出现大量畅销书、成功学读物,更有甚者,将活动变成一场“拍照大赛”,书籍只是背景板,其承载的文化内涵被完全忽视,这种“为丢而丢”的行为,背离了活动倡导阅读的初衷,使其沦为一场喧嚣过后、了无痕迹的表演。

其二,缺乏有效的管理与可持续性,活动效果难以维系。 “地铁丢书”是一个开放的、不可控的系统,书籍的命运充满了不确定性:它可能被保洁人员当作遗弃物清理,可能被少数人据为己有,也可能在无数次传递中损耗殆尽,活动方大多只负责“丢书”这一环节,对于后续的追踪、维护、补充却鲜有作为,这使得活动更像是一次性的“事件”,而非能够持续发酵的“生态”,热度退去后,留下的是大量无人问津的“流浪书”,最终难逃被清理的命运,造成了资源的浪费。

其三,它可能是一种精英式的“伪普惠”,未能触及真正需要阅读的人群。 参与并关注这类活动的,往往是本身就具备阅读习惯和一定文化素养的城市中产阶层,他们有能力、有意识去参与这种“文化游戏”,而对于那些因生活压力、教育背景或信息渠道不畅而远离阅读的群体,这种活动的影响力微乎其微,它像是一场“文化沙龙”,在固定的圈子里自娱自乐,却未能真正打破阅读的壁垒,实现其宣称的“全民阅读”愿景。

我们应如何看待“地铁丢书”这类活动?

我认为,我们不应全盘否定其价值,也不能盲目追捧其形式,它更像是一面镜子,映照出我们这个时代对阅读的渴望与焦虑,它像一声响亮的哨音,唤醒了我们对纸质阅读的集体记忆;但它也像一个不成熟的实验,暴露了我们在推广全民阅读道路上的简单与浮躁。

真正有意义的阅读推广,需要的不是一场短暂的“行为艺术”,而是一个系统、长效的工程,它应该扎根于社区,建立更多小而美的社区图书馆或图书交换角;它应该走进校园,培养孩子们从小爱读书的习惯;它应该与公共图书馆系统结合,利用数字化技术实现图书资源的精准匹配与高效流通,阅读的推广,需要的是脚踏实地的耕耘,而非哗众取宠的表演。

“地铁丢书”是一次勇敢而有趣的尝试,它为沉闷的城市生活注入了活力,也为阅读推广提供了新的思路,但我们必须清醒地认识到,它的局限性同样突出,或许,我们不必苛责这场“文化秀”的短暂与肤浅,而应将其视为一个引子,一个契机,去思考如何将这份对阅读的热情,转化为更加务实、更加普惠、也更加持久的行动,毕竟,让书香真正弥漫城市的每一个角落,需要的不是一时的喧嚣,而是长久的陪伴与守护。