论排队:一种超越秩序的社会文明

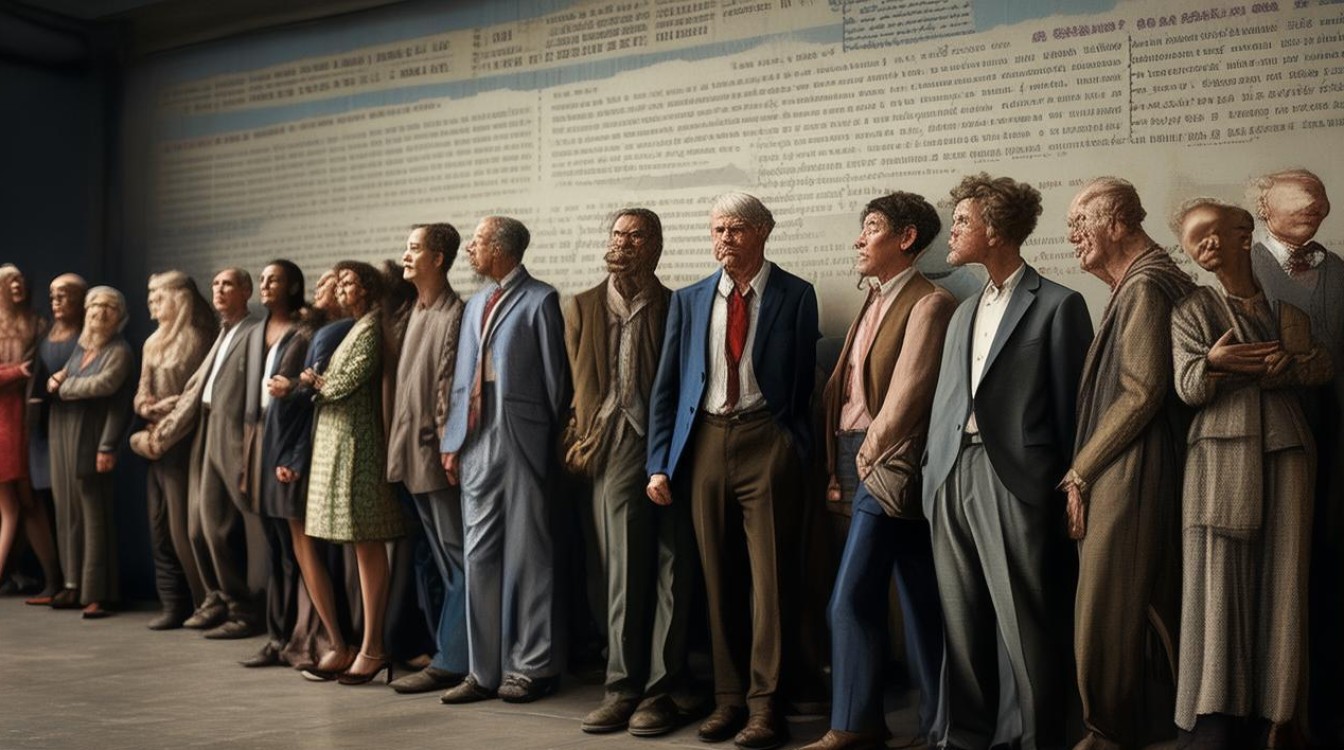

在现代社会,“排队”二字,是我们日常生活中最寻常不过的场景,无论是公交站台、银行窗口,还是医院挂号、超市结账,一条条看似单调的队伍,构成了城市流动的风景线,它不仅仅是一种维持秩序的物理手段,更是一面折射社会文明程度、公民素养与公共精神的镜子,排队,看似小事,实则关乎社会和谐与个人品格,是一种值得我们深思与践行的现代公民素养。

排队是社会秩序的基石,是公平与效率的保障。 秩序是社会良性运转的前提,当每个人都自觉遵守“先来后到”的规则时,混乱与争斗便失去了滋生的土壤,试想,若无排队,车站将是一片人潮汹涌的战场,医院将充斥着无休止的争吵,资源将无法得到合理分配,排队,用一种无声的契约,确立了人与人之间的公平关系,它不问贫富贵贱,不辨亲疏远近,只遵循时间的先后,为每一位参与者提供了均等的机会,这种基于规则的公平,是社会稳定压倒一切的根本,一个高效的排队系统能极大地提升公共服务的效率,减少社会内耗,让整个社会机器运转得更加顺畅。

排队是个人修养的体现,是内心自律的试金石。 在熙熙攘攘的人群中,选择排队,意味着选择克制与忍耐,这背后,是一个人对规则的尊重,对他人权利的体谅,以及对公共秩序的维护,一个愿意排队的人,往往具备更强的同理心,他能够理解,自己多等一分钟,可能就意味着后面的人能早一分钟办完事;他能够明白,自己的插座行为,不仅打乱了秩序,更可能侵犯了他人的时间与空间,甚至引发不必要的矛盾,这种“己所不欲,勿施于人”的换位思考,是个人道德修养的重要组成部分,反之,插队、加塞等行为,看似是为自己“争取”了便利,实则暴露了自私、短视与缺乏公德心的本质,是对社会契约的公然破坏。

排队是社会文明的标尺,是公共精神的彰显。 一个社会的文明程度,并非看其高楼有多高,马路有多宽,而是看其公民在公共生活中的表现,当排队成为一种普遍的社会风尚,一种无需提醒的自觉时,这个社会的文明水平便达到了一个新的高度,这种风尚的形成,源于一种深植于心的公共精神,它意味着,我们不再仅仅将自己视为孤立的个体,而是将自己看作是共同体的一员,我们的行为,不仅要考虑自身的利益,更要考虑其对集体的影响,这种“我为人人,人人为我”的公共精神,是构建和谐社会、提升社会凝聚力不可或缺的黏合剂,一个懂得排队的社会,必然是一个充满信任、尊重与温暖的社会。

我们也要看到,在现实中,不排队的现象依然存在,这背后既有个人素质的原因,也有公共服务设计上的不足,在高峰时段,窗口开设不足、引导标识不清等问题,都可能加剧人们的焦虑情绪,催生插队行为,倡导排队文明,不仅需要公民的自觉,更需要管理者在制度设计上进行优化,通过增加服务资源、引入叫号系统、加强现场引导等方式,让排队过程更加人性化、高效化,从而从源头上减少不文明行为的诱因。

排队,远不止是一种行为规范,它是一种秩序,一种修养,更是一种文明,它考验着我们的耐心,塑造着我们的品格,也定义着我们社会的温度,让我们从每一次自觉的排队做起,将规则内化于心,将文明外化于行,当每个人都成为这条“文明长龙”中安静而有序的一员时,我们所共同构建的,将是一个更加公平、高效、和谐与温暖的社会。