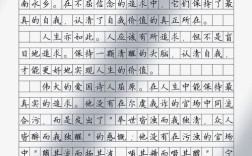

教育的真谛:不止于“教”,更在于“育”

教育,是塑造灵魂的工程,是开启未来的钥匙,在人类文明的长河中,我们不断追问:何为教育的真谛?是知识的灌输,还是能力的培养?是分数的堆砌,还是人格的塑造?答案或许纷繁复杂,但其核心始终指向一点:教育的方式,决定了教育的成败,更关乎一个民族的未来,我们必须深刻反思,摒弃陈旧僵化的“教”,拥抱充满温度与智慧的“育”。

摒弃“填鸭式”灌输,转向“启发式”引导,是教育方式的革新。

长期以来,我们的教育模式深受“应试教育”的影响,课堂变成了知识的单向输出地,教师是权威的讲者,学生是被动的听者,教育的过程简化为“教师讲,学生记;考什么,学什么”,这种“填鸭式”的教育,如同将知识强行塞入一个容器,看似充盈,实则缺乏内在的转化与生长,学生或许能背诵下牛顿定律,却无法用它解释生活中的现象;或许能熟记历史年表,却无法从中汲取智慧与反思,教育的本质,不是将学生打造成统一规格的“知识容器”,而是要点燃他们思想的火花,培养他们独立思考与批判性思维的能力,真正的教育,应是“启发式”的引导,如同苏格拉底的“产婆术”,通过提问、对话、思辨,引导学生自己去探索、去发现、去构建属于自己的知识体系,教师的角色,应是航行的灯塔,而非掌舵的舵手,指明方向,但把驾驶的乐趣与挑战留给学生。

超越“标准化”评价,拥抱“个性化”发展,是教育方式的升华。

在“唯分数论”的指挥棒下,教育陷入了“标准化”的窠臼,一把尺子量所有学生,用统一的分数来定义成功与失败,这种模式压抑了学生的天性,磨灭了他们的个性与创造力,世界是多元的,每个学生都是独一无二的个体,拥有不同的兴趣、天赋和潜能,有的孩子逻辑思维缜密,有的孩子艺术感受力出众,有的孩子则拥有卓越的动手能力,教育的责任,不是用一把模具去铸造所有人,而是要提供一片肥沃的土壤,让每一颗种子都能按照自己的节奏生根、发芽、开花、结果,教育方式必须向“个性化”发展,这意味着要建立多元化的评价体系,鼓励学生发展特长,提供丰富的课程选择,因材施教,让每个孩子都能在自己的优势领域找到自信与价值,当教育真正关注每一个“人”的成长时,它才能释放出最磅礴的力量。

打破“围墙式”隔绝,走向“融合式”实践,是教育方式的延伸。

传统教育将学习禁锢在四壁合围的教室之内,理论知识与火热的社会生活严重脱节,学生们在书本上学习“为人民服务”,却可能从未真正参与过社区服务;他们背诵着“可持续发展”,却对身边的环保问题视而不见,这种“围墙式”的教育,培养出的往往是“高分低能”的书呆子,真正的教育,应当是“融合式”的实践,它走出校园,连接社会,将学习与生活紧密结合起来,通过项目式学习、社会实践、志愿服务等方式,让学生在真实的问题情境中运用知识、锻炼能力、培养责任感,当学生亲手参与一次社区调研,他们学会的不仅是数据分析,更是对社会的关怀;当他们亲手种下一棵树,他们理解的不仅是植物的生长,更是生命的责任,这种知行合一的教育,才能培养出既有知识深度,又有实践广度的完整的人。

教育的终极目标,是培养“完整的人”——一个拥有独立人格、自由思想、创新能力和健全心灵的人,这要求我们必须对教育方式进行一场深刻的变革,从“教”到“育”,从灌输到引导,从标准化到个性化,从隔绝到融合,这不仅是对教育方法的调整,更是对教育理念的回归,让我们放下对分数的执念,拾起对生命的敬畏,用爱与智慧去浇灌每一颗年轻的心灵,让他们在探索与实践中,成长为能够独立思考、勇于担当、创造未来的时代新人,这,才是教育应有的模样,也是我们能为未来世界做出的最好贡献。