染发:一场关于自我与社会的色彩实验

当第一缕白发悄然爬上鬓角,当对单调发色的审美疲劳悄然袭来,当对个性与潮流的渴望日益强烈,染发,这一看似简单的个人行为,已悄然演变为一场深刻的社会文化现象,它不再仅仅是遮盖岁月痕迹的工具,更成为个体表达自我、融入社会,甚至进行身份建构的复杂媒介,在这场关于色彩的实验中,我们看到的不仅是发丝的变换,更是当代人内心世界与外部环境交织碰撞的缩影。

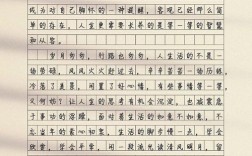

染发是个人意志的彰显,是自我表达与身份认同的载体。 从心理学角度看,外貌是“自我”最直观的延伸,发色作为面部最醒目的元素之一,其改变直接作用于个体的心理感知与外界评价,对于年轻人而言,染发是一种个性的宣言,一抹鲜艳的蓝、一缕跳动的粉,或是一抹沉稳的灰,都是他们与传统审美、刻板印象决裂,宣告“我与众不同”的旗帜,这是一种对主流叙事的温柔反叛,是在群体中寻找独特坐标的勇敢尝试,而对于步入中年乃至老年的人来说,染发则承载着对抗时间焦虑、重塑年轻心态的期望,当岁月在发间留下印记,染发便成为一种主动的“逆行”,它不仅是物理上的“减龄”,更是心理上对生命活力的再次确认,无论是为了叛逆还是为了青春,染发都赋予了个体掌控自我形象、定义“我是谁”的权力。

染发是社会审美的晴雨表,折射出时代变迁的集体心态。 一个时代的流行色,往往与其精神内核息息相关,回顾历史,从古代用植物染料修饰发色的朴素追求,到近代以黑色为尊的单一审美,再到如今千变万化的色彩选择,染发风尚的演变本身就是一部微缩的社会审美史,在当今这个信息爆炸、文化多元的时代,染发的流行正体现了社会包容度的极大提升,社交媒体的推波助澜,让各种前卫的发色得以迅速传播和模仿,形成一波又一波的潮流,从韩剧里的“神仙发色”到欧美街头的潮流风尚,染发已成为全球化文化交流的一个有趣注脚,这也反映出社会对“美”的定义正在从单一、标准化的范式,走向多元、包容的个性化表达,染发的自由度,在一定程度上衡量着一个社会的开放与活力。

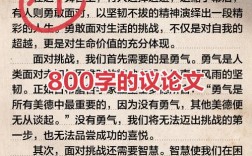

在肯定染发积极意义的同时,我们也应正视其背后潜藏的隐忧与争议。 是对身体健康的潜在威胁,市面上的许多染发剂,尤其是永久性染发剂,含有对苯二胺等化学成分,长期或频繁使用可能引发头皮过敏、皮炎,甚至存在致癌风险的健康隐患,这种“美丽”的代价,值得我们每个人深思,染发也可能演变为一种无形的枷锁和审美焦虑,当“染发”从一种个人选择异化为一种社会“标配”,尤其是在职场等特定环境中,它就可能成为一种压力,一些职场对“白发”的隐性歧视,迫使许多中老年人不得不频繁染发以维持“专业”形象,这无疑加剧了年龄焦虑,使得染发不再是自由的享受,而是一种被迫的“表演”,更有甚者,一些青少年为了追求潮流,盲目跟风染发,忽略了自身气质与年龄的适配性,反而失去了本真之美。

染发是一柄双刃剑,它既是个人解放的翅膀,也可能是社会规训的锁链。 我们不应简单地将其归为“好”或“坏”,而应秉持一种理性、审慎的态度,对于个人而言,染发应回归其本质——一种愉悦自我的方式,选择何种颜色,取决于内心的真实需求与审美偏好,而非盲从于外界的喧嚣,在享受色彩带来的乐趣时,更应将健康放在首位,选择合格的产品,控制染发频率。

对于社会而言,我们则应倡导更加包容与多元的价值观,真正的美,源于自信、健康与内在的丰盈,而非发色的深浅或年龄的标签,一个文明的社会,应当尊重每一个体的选择,无论是选择一头青丝,还是一抹银霜,都应给予同等的尊重与欣赏。

这场关于染发的色彩实验,其意义不在于发丝最终变成了何种颜色,而在于我们是否在这场探索中,找到了与自我、与世界和谐共处的最佳姿态,让染发回归为一种纯粹的个人乐趣,让每一种自然的色彩,无论来自青春还是岁月,都能被坦然地欣赏与赞美,这或许才是这场实验最值得期待的成果。