“钻牛角尖”的辩证法:在执着与偏执间寻找智慧

“钻牛角尖”,这个通俗的比喻,常用来形容一个人对问题过度执着、纠缠于细枝末节,乃至陷入思维死胡同的固执状态,在日常生活中,它往往带有贬义,被视为“认死理”、“不灵活”的代名词,若我们拨开这层世俗的偏见,深入探究其本质,便会发现“钻牛角尖”是一把锋利无比的双刃剑,它既能成为通往真理殿堂的阶梯,也可能将人引入偏执的深渊,真正的智慧,不在于全盘肯定或否定,而在于如何在这执着与偏执之间,找到那条通往卓越的“中道”。

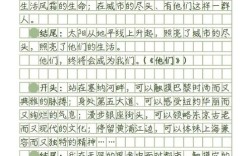

不可否认,“钻牛角尖”是科学探索与学术精进不可或缺的驱动力。 人类文明的每一次飞跃,都离不开那些敢于“钻牛角尖”的灵魂,苹果落地,世人皆习以为常,唯有牛顿“钻”了进去,追问“为何是向下,而非向上”,从而发现了万有引力,爱因斯坦不满足于经典物理学的完美框架,对“光速不变”这一看似铁律的现象“钻”出了疑问,最终颠覆了时空观,创立了相对论,在学术领域,一个字的考据、一个数据的偏差、一个逻辑的漏洞,都足以让严谨的学者们“钻”上数年、数十年,这种对细节的极致追求,对真理的无限渴望,正是“钻牛角尖”最光辉的一面,它是一种“打破砂锅问到底”的坚韧,一种“于无声处听惊雷”的敏锐,是推动知识边界、追求卓越的强大引擎,没有这种精神,人类将永远停留在“差不多就行”的混沌之中,无法抵达精确与深刻的彼岸。

当“钻牛角尖”脱离了现实的土壤与理性的指引,便会滑向偏执的泥潭,带来诸多弊端。 这种偏执,首先表现为“只见树木,不见森林”,过分纠结于一个无关紧要的细节,往往会忽略问题的整体与核心,导致在次要问题上耗费大量精力,而错过了更重要的目标,它容易导致沟通的障碍与人际关系的紧张,一个在生活或工作中事事“钻牛角尖”的人,往往会因为过于严苛、缺乏变通而让周围的人感到疲惫与压抑,他们或许赢得了争论,却输掉了合作与和谐,最危险的是,它会禁锢思想,使人陷入“思维定式”的牢笼,当一个人只认准一条路,拒绝接受任何其他可能性时,他便失去了创新与成长的机会,最终沦为固执己见的“井底之蛙”。

我们应如何区分“有益的执着”与“无益的偏执”,并驾驭“钻牛角尖”这匹烈马呢? 关键在于一个“度”的把握,以及一个清晰的目标导向。

第一,要明确目标,分清主次。 在开始“钻”之前,首先要问自己:这个问题是否值得我投入如此多的精力?它对于实现我的核心目标有何意义?如果答案是否定的,那么即使心中存有疑惑,也应学会“战略性放弃”,将精力聚焦于更重要的事情上,这并非妥协,而是智慧。

第二,要拥抱开放,保持弹性。 真正的“钻牛角尖”不是对己对人一成不变的苛求,而是在追寻真理过程中的自我挑战,它应当允许被证伪,欢迎被质疑,当新的证据出现,或逻辑被证明存在缺陷时,要勇于承认并修正自己的观点,这种在执着中保持的开放性,正是其区别于偏执的核心所在。

第三,要回归现实,知行合一。 知识的价值在于应用,钻牛角尖”仅仅停留在空想的层面,无法解决任何实际问题,那它就失去了意义,我们应将严谨的思考与务实的行动相结合,让每一次深入的探究,都能最终服务于生活、工作和社会的进步。

“钻牛角尖”本身并无绝对的好坏之分,它是一种精神状态,更是一种思维方式,当它以真理为灯塔,以理性为罗盘时,它便能劈开迷雾,照亮前路,引领我们抵达前所未有的高度;而当它失去目标、变得封闭僵化时,它便会成为束缚我们思想的枷锁,让我们在无谓的纠缠中耗尽心力,我们不必谈“尖”色变,也不应盲目推崇,我们应当努力成为一个清醒的“钻牛角尖者”,既要有“板凳要坐十年冷”的执着与坚韧,也要有“退一步海阔天空”的豁达与灵活,唯有如此,我们才能在人生的道路上,既不浅尝辄止,也不误入歧途,最终收获智慧与成功的硕果。