于细微处见人性,于平凡中显光辉

“文以载道,字以传情。”一篇优秀的议论文,其力量不仅在于逻辑的严密与观点的深刻,更在于其能否用鲜活的素材触动人心,引发共鸣,而所有素材中,最深刻、最动人、也最富张力的,莫过于“人性素材”,它并非特指惊天动地的英雄事迹,更多的是植根于日常生活、历史长河与文学作品中,那些关于善与恶、爱与恨、坚守与背叛、渺小与伟大的细微刻画,善用人性素材,方能于细微处见人性,于平凡中显光辉。

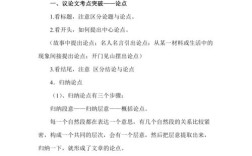

人性素材,是剖析善恶的手术刀,让思辨更具深度。

人性是复杂的,绝非简单的“非黑即白”,它如同一片广袤的森林,既有参天大树的伟岸,也有藤蔓缠绕的阴暗;既有春暖花开的明媚,也有秋风萧瑟的凄凉,议论文若只停留在宏大叙事或道德说教,便会显得空洞乏味,而人性素材,正是我们剖析这种复杂性的利器。

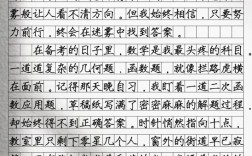

当我们探讨“坚守”这一主题时,除了文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗汗青”的悲壮,我们更应该看到《活着》中的福贵,他的一生,是被命运反复碾压的一生,失去了所有的亲人,最终与一头老牛为伴,他没有反抗命运的豪言壮语,只是在无尽的苦难中,以最朴素的“活着”本身,完成了对生命最坚韧的坚守,这种素材,让“坚守”从一句口号,化为一种浸透着血泪与温情的生命哲学。

同样,当我们谈论“恶”的根源时,《平凡的世界》中田福军面对现实困境时的挣扎,或是历史上某些“平庸之恶”的案例,都比单纯的“坏人”标签更具警示意义,它让我们反思,恶的滋生,往往并非源于纯粹的邪恶,而可能是在特定的环境、体制或群体压力下,个体责任感的消解与良知的麻木,人性素材,让我们得以深入肌理,进行冷静而深刻的思辨,而非进行简单的道德审判。

人性素材,是引发共情的催化剂,让文章更具温度。

议论文并非冷冰冰的逻辑推演,它同样需要情感的温度,人性素材,因其源于真实的生活体验,能够跨越时空的隔阂,直击读者内心最柔软的部分,从而引发强烈的情感共鸣。

当我们论证“沟通的重要性”时,与其引用枯燥的理论,不如讲述一个“代际沟通”的片段:父母笨拙地学着使用社交软件,只为能多看一眼远方的子女;子女耐心地倾听父母重复了无数遍的往事,那背后是孤独与渴望被理解的心,这种素材,没有华丽的辞藻,却能让读者在感同身受中,自然地认同“沟通是爱的桥梁”这一观点。

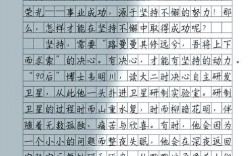

当我们赞美“平凡中的伟大”时,城市凌晨四点的环卫工人、风雨无阻的外卖骑手、在讲台上默默耕耘数十年的乡村教师,他们都是最生动的人性素材,他们的故事,没有惊天动地的伟业,却闪耀着质朴、坚韧与奉献的光芒,将这些素材融入文章,就如同在理性的框架中注入了温暖的血液,使文章既有思想的筋骨,又有情感的血肉,从而更具打动人心的力量。

人性素材,是连接历史与现实的桥梁,让文章更具广度。

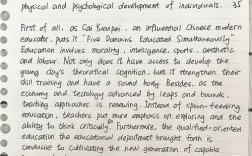

人性是恒常的,尽管时代在变迁,科技在发展,但人类最基本的情感需求、价值取向与道德困境,在不同的历史时期和社会形态中反复上演,人性素材具有超越时空的永恒价值。

我们可以从《史记》中“鸿门宴”的紧张博弈,看到人性的多疑与机变;从《三国演义》中“三顾茅庐”的虔诚,看到礼贤下士的尊重与渴望,这些古典文学中的人性刻画,至今仍能为我们理解当下的社会现象提供镜鉴,当我们分析现代职场的“忠诚”与“背叛”时,便可回溯到这些经典故事,探讨人性在权力与利益面前的永恒考验。

同样,我们也可以从当代社会热点事件中挖掘人性素材,无论是灾难面前守望相助的“凡人英雄”,还是网络暴力中迷失的“键盘侠”,这些鲜活的人物和故事,都折射出特定时代背景下人性的光辉与幽暗,将历史素材与现实素材相结合,文章便能形成一种纵深感和纵深感,展现出作者开阔的视野和深刻的洞察力。

人性素材是议论文写作的“富矿”,它不是简单的“论据堆砌”,而是思想的载体、情感的纽带和历史的回响,作为写作者,我们应当时刻保持对生活的敏感与热爱,用心去观察、去感受、去积累那些闪烁着人性光芒的瞬间,当我们学会从福贵的苦难中读懂坚守,从父母的唠叨中感受爱意,从历史人物的命运中洞察人性,我们的笔尖便能流淌出既有思想深度,又有情感温度,更能引发读者深刻共鸣的文字,方能让议论文真正“活”起来,于细微处见人性,于平凡中显光辉。