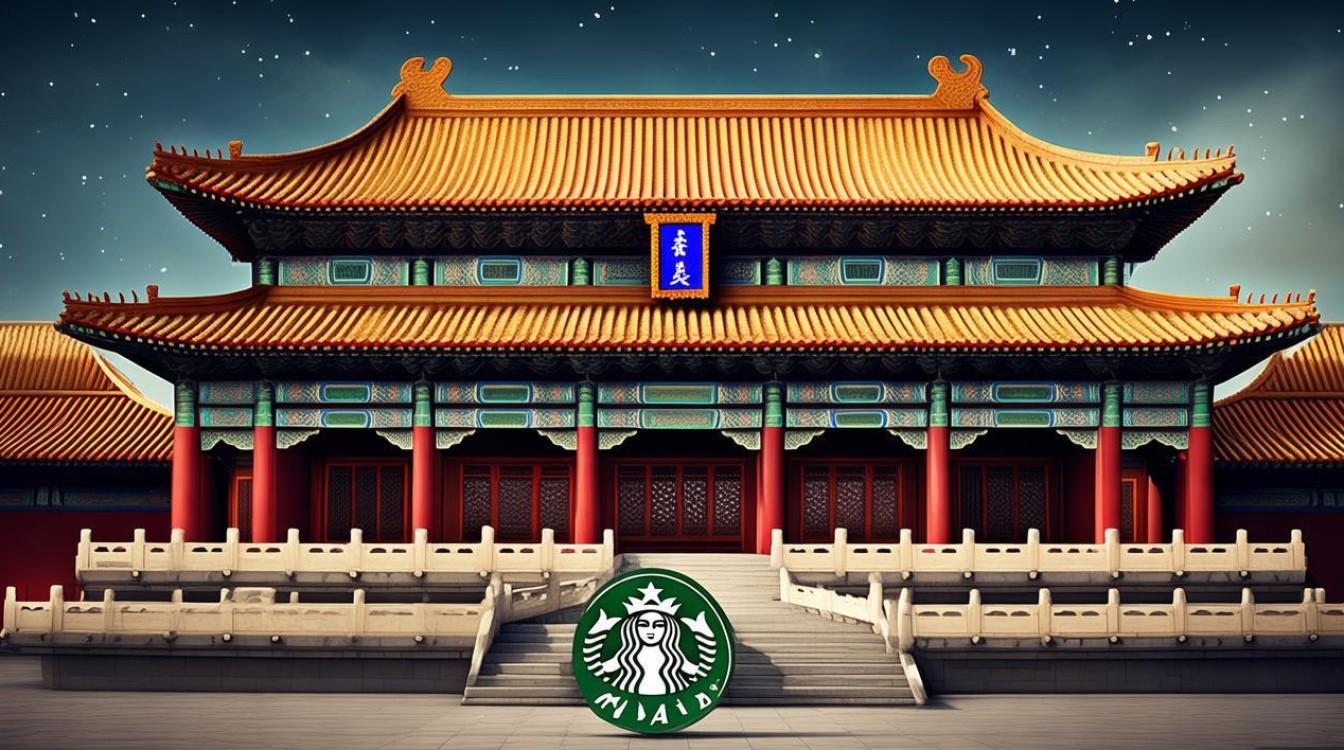

紫禁城里的“绿美人”:当星巴克邂逅故宫,是文化融合还是文化入侵?

在北京中轴线的心脏,紫禁城的红墙黄瓦之间,一抹醒目的“绿色”曾悄然矗立,那便是星巴克,它像一位不速之客,一位现代商业文明的使者,闯入了这座代表着数百年中华帝制与农耕文明巅峰的古老宫殿,故宫里的星巴克,自诞生之日起,便如同一块投入平静湖面的巨石,激起了层层涟漪,引发了关于文化、商业、民族情感与时代变迁的激烈辩论,它究竟是传统与现代的巧妙融合,还是一次对文化圣地的无声“入侵”?

星巴克的出现,是全球化浪潮下文化符号碰撞的必然产物。 故宫,作为世界文化遗产,是中华民族的历史记忆与文化图腾,其庄严、厚重、内敛的气质与星巴克所代表的西方、现代、轻松、商业化的休闲文化形成了鲜明对比,在许多人看来,将这两者并置,本身就是一种荒诞,这种荒诞感,源于我们对文化“纯粹性”的固守和对“异质”文化的天然警惕,故宫的每一块砖瓦都诉说着王朝更迭,每一个角落都沉淀着礼制伦理;而星巴克的每一杯拿铁,都散发着资本主义的气息和消费主义的符号,当游客在历经六百年风雨的太和殿下,捧着一杯“中杯焦糖玛奇朵”自拍时,时空的错位感达到了极致,这种强烈的视觉与情感冲击,让“星巴克故宫”成为一个极具象征意义的文化事件,它直观地展示了全球化时代,不同文化体系在同一物理空间中的强行“共处”。

从商业逻辑与运营效率的角度看,星巴克的入驻有其“合理性”。 故宫作为世界级的旅游景点,每年接待数以千万计的游客,其中不乏国际友人,提供符合国际游客消费习惯的餐饮服务,是提升游客体验、完善旅游基础设施的应有之义,星巴克作为全球知名的连锁品牌,其标准化的服务、舒适的环境和稳定的品质,确实能满足一部分游客在游览间隙的休憩与社交需求,从这个角度看,它满足了市场需求,是商业运作的必然选择,故宫博物院作为一个需要自我造血、维持运营的机构,引入品牌商户以增加收入,也无可厚非,这种“合理性”是冰冷的、功利的,它遵循的是市场经济的法则,却往往与文化情感的温暖背道而驰。

这场争议的核心,远不止于商业与便利,而在于“文化认同感”的失落与“文化主权”的焦虑。 故宫不仅仅是一座建筑群,它更是中华民族的精神家园,是承载着我们集体历史记忆的“文化圣地”,圣地需要的是敬畏与守护,而非商业的喧嚣与消费的浸染,当星巴克的绿色美人鱼Logo与宫门上的金色门钉遥相呼应时,许多人感受到的不是融合,而是“被占领”,这种情绪,是文化自信在特定历史时期的一种复杂体现,它既包含了对自身灿烂文化的自豪,也夹杂着对西方文化强势渗透的忧虑,人们担心,长此以往,我们会不会在不知不觉中,用消费主义的“通用语言”消解了传统文化的独特魅力?会不会让我们的下一代,在熟悉了星巴克的同时,却对身边的“国宝”感到疏离?

这并非一场简单的“非黑即白”的对立,而是文化在现代化转型中必须面对的阵痛与反思。 “星巴克故宫”事件,如同一面镜子,照出了我们这个时代的文化焦虑,它迫使我们去思考:在拥抱世界、融入全球化的同时,我们如何守护好自己的文化根脉?传统与现代是否注定水火不容?

答案或许并非将星巴克“驱逐出境”那么简单,真正的文化自信,不是筑起高墙,拒绝一切外来影响,而是在开放包容中保持清醒的定力,它意味着,我们既能在故宫的宏伟中感受历史的深沉,也能在城市的咖啡馆里享受现代的便捷;我们既能为传统技艺的失传而痛心,也能欣赏西方优秀的设计理念,关键在于,我们能否在互动与碰撞中,找到一种恰当的“对话”方式,而非简单的“替代”或“覆盖”。

故宫里的星巴克在巨大的舆论压力下迁出了宫区,但这场讨论留下的思考远未结束,它提醒我们,在商业浪潮席卷一切的时代,如何为那些承载着民族精神与历史记忆的文化地标,保留一份纯粹与尊严,是我们必须持续面对的课题,或许,最好的融合不是将星巴克开进故宫,而是让故宫的文化精神,以更自信、更现代、更贴近人心的方式,真正“开”进每一个中国人的心里,也“开”向更广阔的世界。