守护文明的根脉:警惕全球文化同质化下的文化消失

文化,是一个民族的精神血脉,是文明延续的鲜活基因,它镌刻在古老的建筑上,流淌在动人的歌谣里,蕴藏在独特的风俗与节庆之中,在全球化浪潮席卷世界的今天,一种无声的危机正悄然蔓延——文化的多样性与独特性正以前所未有的速度消逝,许多璀璨的文明瑰宝正面临着被遗忘甚至永远消失的命运,这不仅是某个民族的损失,更是全人类共同的文化悲剧。

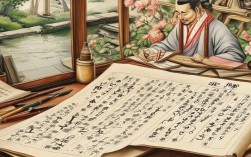

文化消失,是一场无声的“熵增”过程。 它并非指某种文化元素的简单更迭,而是指一种文化体系的整体性瓦解与断层,在亚马逊雨林深处,随着年轻一代涌入城市,那些承载着古老宇宙观、生命哲学和独特语言的部落文化正濒临绝境,在世界的许多角落,传统手工艺被机器大生产无情取代,匠人精神与精湛技艺在效率至上的时代黯然失色,城市景观更是“千城一面”,摩天大楼、连锁品牌和标准化的街道设计,抹去了地方的历史印记与人文风情,这种消失,不是轰轰烈烈的毁灭,而是温水煮蛙式的侵蚀,当一种语言不再被讲述,一种仪式不再被遵循,一种技艺不再被传承时,一个民族的文化之根便开始枯萎。

究其根源,文化消失的背后是多重力量交织作用的结果。

全球化与经济一体化的冲击是根本动因。 以西方文化,特别是美国文化为代表的强势文化,凭借其强大的经济实力、科技优势和媒体影响力,通过好莱坞电影、流行音乐、快餐品牌等形式,构建了一个极具吸引力的“全球文化”模板,这种文化模式以其便捷、娱乐和普适性,渗透到世界的每一个角落,挤压着本土文化的生存空间,在经济逻辑的驱动下,追求“标准化”和“利润最大化”成为主流,那些“非主流”的、需要投入大量时间与心血去传承的文化,因其“低效”和“小众”而被边缘化。

代际断裂与教育缺位是直接推手。 在快节奏的现代生活中,年轻一代对传统的认知日渐疏离,他们更熟悉的是虚拟世界的偶像,而非祖辈口中的传说;他们追求的是国际化的潮流,而非本土的审美情趣,学校教育若忽视了对本土文化的系统性与生动性传授,未能让年轻一代真正理解并珍视自身文化的价值,那么文化的传承便失去了最关键的桥梁,当老一辈的传承人相继离世,而年轻一代又无心或无力承接时,文化链条便应声断裂。

城市化进程的加速与生活方式的同质化是催化剂。 人们大规模地离开熟悉的乡村与社区,涌入陌生的城市,这种空间上的割裂,使得基于血缘、地缘和共同生活经验而形成的文化社群迅速瓦解,邻里关系的淡漠、公共活动的减少,使得许多需要集体参与才能维系的民俗活动(如庙会、社火等)难以为继,城市化的钢筋水泥森林,在提供现代化便利的同时,也切断了人与自然、人与传统社群的深层联系。

文化消失的危害,远不止于失去几首民歌或几座古建筑。 它意味着人类精神世界的贫瘠与单一,文化多样性是人类社会创新的源泉,每一种文化都为全人类提供了独特的视角、智慧与解决方案,共同构成了人类应对未来挑战的“工具箱”,当一种文化消失,我们失去的不仅是一段历史,更是一种看待世界的方式,一种可能蕴藏着解决当代问题(如生态危机、社会和谐)的独特智慧,文化认同的丧失会引发深刻的社会心理危机,一个失去文化根基的民族,容易陷入身份认同的迷茫与精神上的漂泊,从而削弱社会的凝聚力与向心力。

面对这一严峻挑战,我们不能坐视文明之根脉枯萎,必须采取积极的行动。

应树立文化自觉与文化自信。 每个民族都应重新审视自身文化的价值,认识到其独特性与不可替代性,这种自信并非固步自封,而是在开放包容中坚守自我的定力,政府和社会各界应大力倡导“文化自觉”,让珍视传统、传承文化成为一种社会共识。

要构建系统性的传承与保护体系。 这需要政府、学界与民间力量的协同,政府应出台政策,加大对非物质文化遗产传承人的扶持力度,为传统工艺的生存与发展提供市场空间,学者们应深入田野,对濒危文化进行抢救性记录与研究,而最关键的是,教育体系必须进行改革,将本土文化教育融入国民教育的全过程,通过生动有趣的方式,让年轻一代爱上自己的文化,并成为其自觉的传承者与创新者。

要以开放包容的心态促进文明交流互鉴。 保护文化多样性,不等于要搞文化隔绝,恰恰相反,只有在深刻理解自身文化的基础上,才能以更平等、更自信的姿态与其他文明对话,真正的文化保护,是在保持自身独特性的同时,吸收借鉴其他文明的优秀成果,实现“各美其美,美美与共”的和谐图景。

文化的消失是全球化时代我们必须正视的课题,它关乎一个民族的灵魂,也关乎人类文明的未来,守护文化的多样性与独特性,就是守护我们精神世界的丰饶与人类未来的无限可能,这需要我们每一个人都成为文化的守护者、传承者和创新者,让那些承载着历史记忆与人类智慧的文明根脉,在新时代的土壤中,继续绽放出璀璨的光芒。